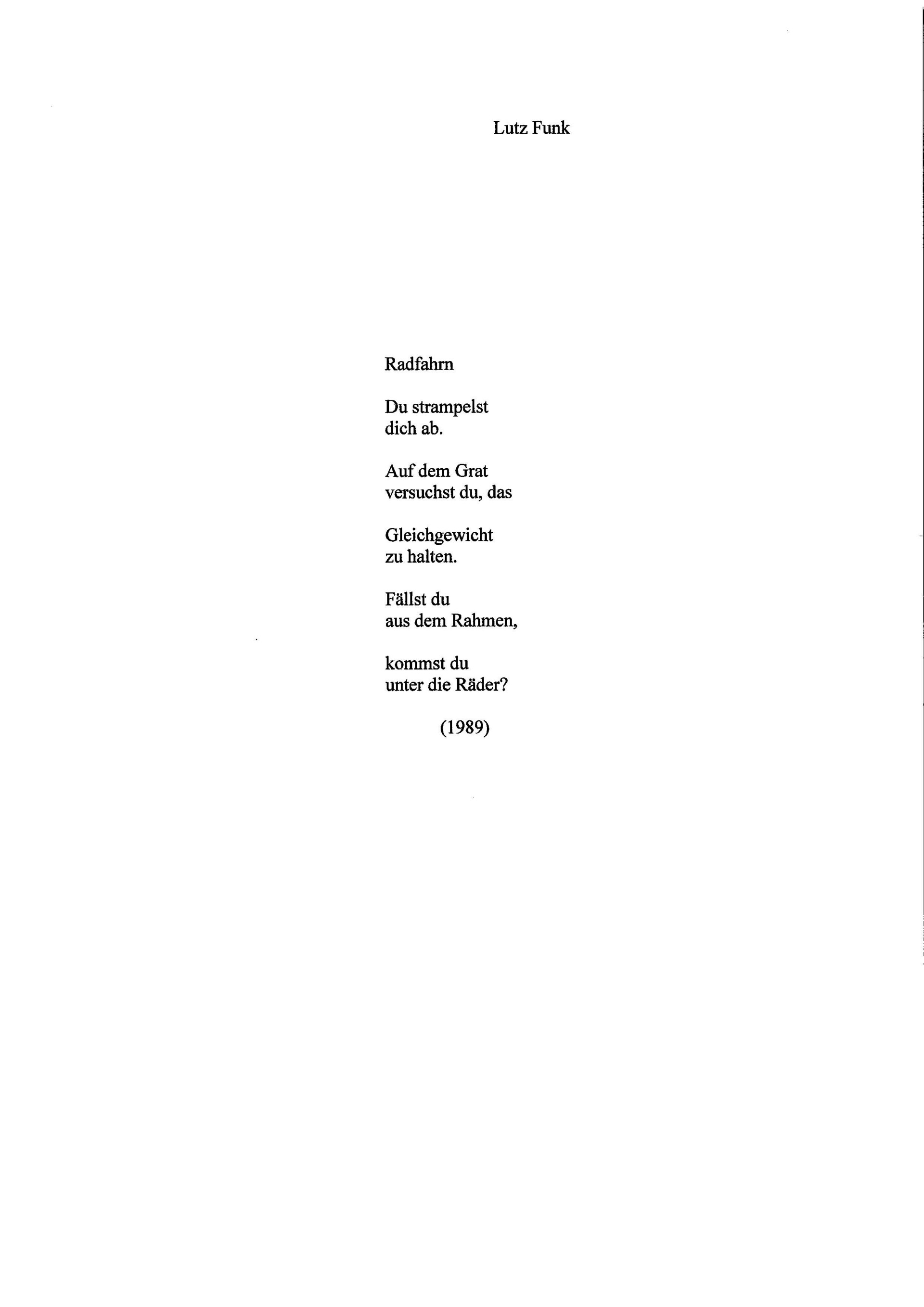

Das Gedicht „Radfahrn“ (1989) lässt sich wörtlich als Schilderung und Nachvollzug des Fahrradfahrens lesen. Es betont die Herausforderung dabei, die Balance zu halten. Zugleich aber fordert der Text auch dazu heraus, das Fahrradfahren hier als Metapher für die alltägliche Lebensführung zu lesen, die damit selbst als Herausforderung erscheint. „Radfahrn“ spielt mit verschiedenen Redewendungen (,Abstrampeln‘, ,Aus dem Rahmen fallen‘, ,Unter die Räder kommen‘) und lenkt durch die etablierten Wertungen, die diese Ausdrücke im Alltagsverständnis haben, die Lesart dieses sprachlichen Bildes des Fahrradfahrens. „Abstrampeln“ beschreibt eine fortwährende, aber tendenziell sinnlose Anstrengung; „Aus dem Rahmen fallen“ vermittelt das Gefühl, von der Norm und der Mehrheit abzuweichen; „Unter die Räder kommen“ legt gar nahe, aufgrund von äußeren Umständen zu scheitern. So wird ein als krisenhaft und erschöpfend wahrgenommener Alltag gezeichnet, in dem das lyrische Subjekt um Orientierung und Halt bemüht ist.

Die Form des Gedichtes unterstützt die durch die inhaltlichen Bilder nahegelegte Aussage. Die vielen Verssprünge halten den Sprachfluss auf, zwingen zu Pausen und machen so das Lesen des Gedichtes selbst zu einer Art sprachlichem Balanceakt: Alle Satzteile, alle Worte werden zu gleichwertigen Elementen, die betont werden und auf die Konzentration gelegt werden muss, sodass ein tastender Eindruck entsteht, der die Bewegung des im Gedicht angesprochenen Du nachvollzieht.

Das Gedicht ist damit einerseits ein Beispiel für den Einzug der Darstellung subjektiver Krisenwahrnehmungen ab Ende der 1980er Jahre in den Texten Zirkel Schreibender Arbeiter. Andererseits zeigt es, wie in dieser Zeit in vielen Gedichten formal mehr experimentiert wird und die Form konsequenter an den Inhalt angepasst wird.

Weitere Ausstellungskategorien

Schwellen & Grenzen Träume & Albträume