Stefan W. streicht seine neue Wohnung (Min. 00:00)

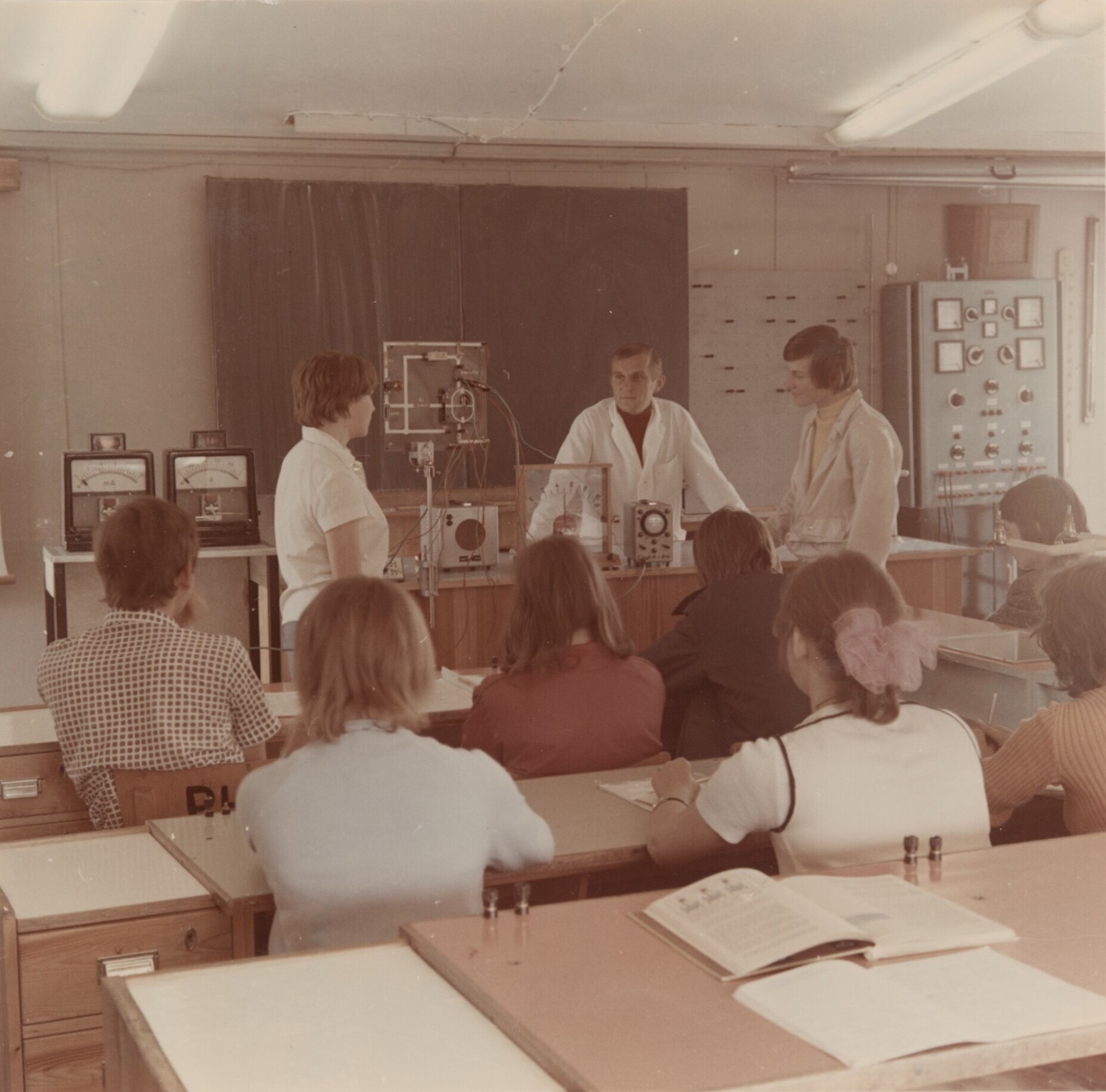

Kommentar: „Stefans Werdegang. Nach der 10-Klassen-Schule kam die Lehre, danach drei Jahre Armee, dann das Studium. Ein typischer DDR-Entwicklungsweg.“

Frage: „Haben Dich bestimmte Menschen beeinflusst in deiner Erziehung, dann auch, damit du den Schritt gegangen bist, in die SED einzutreten?“

Stefan W.: „Naja, muss ich sagen, doch meine Eltern ein bisschen… Ansonsten war es doch auch das Umfeld, also auch die Einflüsse. Na, man hat eben daran geglaubt, man hat gesagt, okay, man macht‘s hier mit, das ist gut. Das war ein Alter… das lässt sich jetzt schwer zurückverfolgen, was passiert ist, also, wie man dazu direkt gekommen ist. Man war davon überzeugt und hat‘s auch ehrlichen Herzens gemacht. Und ich war davon wirklich sehr überzeugt, dachte, das ist gut – für die Menschheit, gut für dich – machst es. Und so ist es dann…

Frage: „Hat die Pionierorganisation oder die FDJ da einen Einfluss gehabt?“

Stefan W.: „Naja, nicht ganz, so extrem war‘s nicht. War nie so ein vorbildlicher FDJler oder Pionier. Nee, das war nicht so stark.“

Frage: „Kannst du dich noch an Motive erinnern, warum du in die Partei eingetreten bist?“

Stefan W.: “Och, Motive… direkt, nee. Das war das Allgemeine, so dieses… Es war während der Armeezeit. Und dort wurde man ja auch sehr bearbeitet, politisch. Also, das war mein Feindbild, richtig aufgebaut, dort war der Weg richtig klar. Und damit war der Schritt schon fast klar. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber so hat man das auch gesehen. Also, ich hab’s so gesehen.“

Frage: Und warum bist du jetzt ausgetreten?“

Stefan W.: „Ich hab‘ lange gezögert und dachte, man kann… Mir war das Ausmaß einfach nicht… Auch in der Jetzt-Zeit nicht voll bewusst, dass ich also Leute unterstütze, die wirklich nicht der Sache gedient haben. Jetzt sehe ich einfach auch keine Möglichkeit mehr, diese Idee hier mit den Leuten weiter voranbringen. Ich sehe für mich die Möglichkeit nicht.“

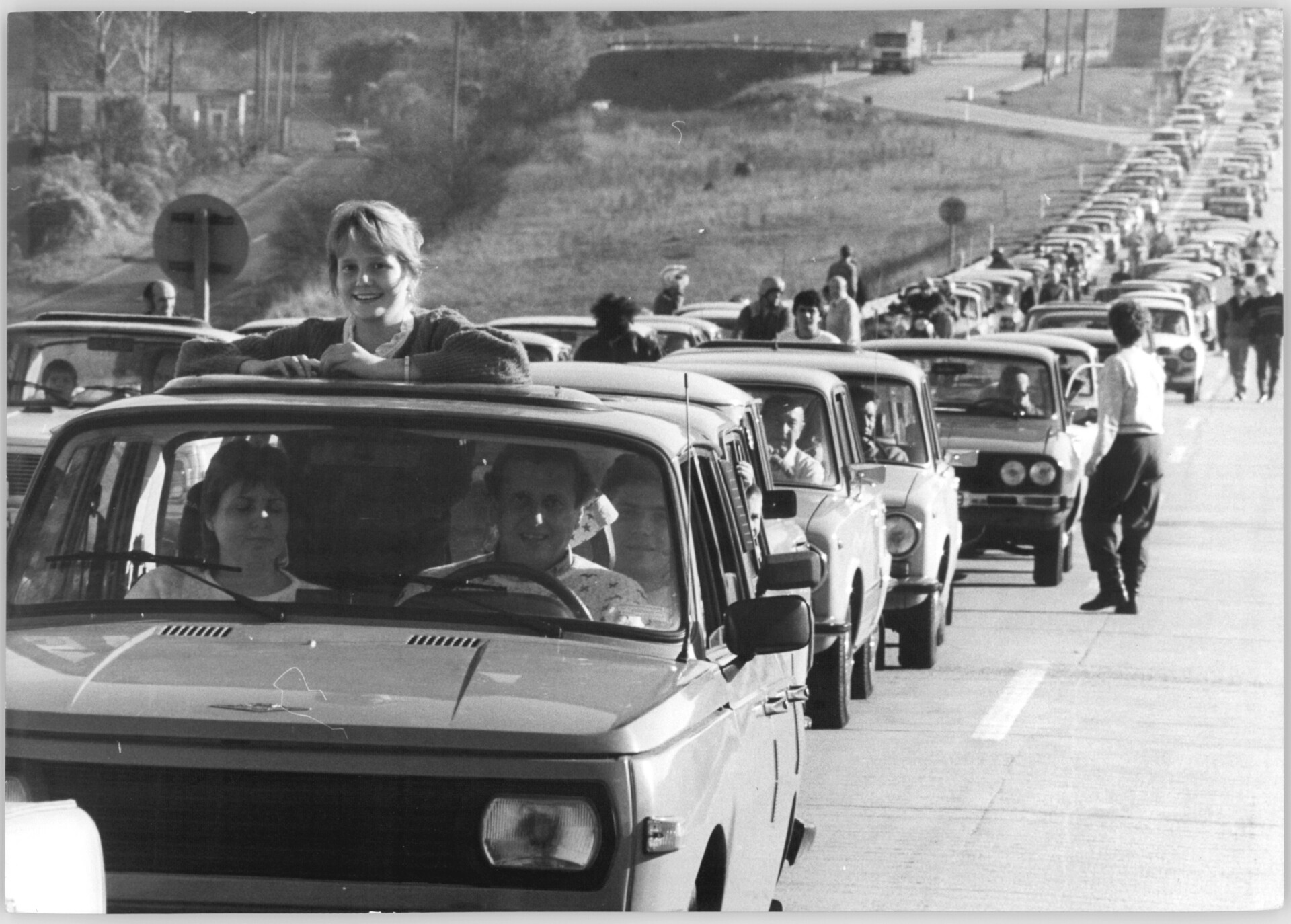

Stefan W. fährt mit dem Fahrrad über die Grenze von Ost- nach Westberlin (Min. 02:38)

Frage: „Was meinst du denn, hat die DDR alleine als souveräner Staat überhaupt noch ne Chance?“

Stefan W.: „Ach, für mich, meine Meinung ist da: Glaub‘ nicht. Ganz einfach, es ist vorbei hier.“

Frage: „Was ist vorbei?“

Stefan W.: „Das Staatsgefüge als DDR als souveräner Staat. Es wird also eine Angliederung geben und damit sind wir ein Bundesland.“

Frage: „Und warum ist es vorbei?“

Stefan W.: „Na, weil die Grundidee in der DDR nun mal der Sozialismus war und der wurde ja einfach von Leuten versaut. Im Ansatz wahrscheinlich schon. Und diese Idee ist nicht mehr da und man wird sie den Leuten auch nicht mehr beibringen können. Also in der jetzigen Zeit. Irgendwann vielleicht mal wieder als wirkliche Idee des Sozialismus, aber jetzt sehe ich hier keinen Punkt. Außerdem ist alles so runtergewirtschaftet, so fertig von der Substanz, dass man den Leuten einfach auch wieder eine Zukunft bieten muss. Und die ist nun mal in der sozialen Marktwirtschaft.“

Frage: „Fühlst Du Dich als DDR-Bürger oder als Deutscher?“

Stefan W. [lacht]: „Na wahrscheinlich als Deutscher, mit touch zum DDR-Bürger [lacht]. Das ist alles schwer zu sagen.“

Frage: „Was würdest Du drunter verstehen, mit touch als DDR-Bürger, konkret?“

Stefan W.: „Na allein auch die Einflüsse, die ich noch hab, die auf mich noch wirken. Also rein die erziehungsmäßigen, also alles das, was jahrelang auf mich eingehämmert wurde, sprich Erziehung, Schule, Lehre, Armee, Studium, war ja doch alles in eine Richtung fixiert und die war nun mal immer auf den Aufbau des glorreichen Sozialismus [gerichtet]. Und das wirkt, finde ich eben, das hallt ja doch ein bisschen in den Menschen nach.“

Frage: „Welche Werte würdest Du denn benennen, die man mit in die deutsche Einheit mit rüber nimmt, als DDR-Bürger?“

Stefan W.: „Da kann ich nur für mich sprechen jetzt, also das sind so ein paar moralische Werte wie diese Hilfe, diese Kollegialität ‘n bisschen. Also rein, was man so sagt, global das Menschliche. Ich hab‘ noch keinen Vergleich, wie die Beziehungen der Bundesbürger untereinander sind. Aber ich find‘, es sind bei uns ein paar Sachen da, die eigentlich ganz gut sind. Also dass man sich hilft, auch mal, ohne irgendwas im Hintergedanken zu haben. Das finde ich als… einen Wert.“

Stefan W. sitzt auf Trümmerteilen der Berliner Mauer (Min. 05:12)

Frage: „Vor zwei Monaten hast du uns gesagt, dass du nach der Frankreich-Tour Dich entscheiden wirst, was du beruflich machst?“

Stefan W.: „Also, seitdem ich wieder da bin, habe ich keine konkrete Arbeit mehr. Es deutet sich auch nicht an, dass ich nochmal auf dem Thema jetzt sofort wieder arbeiten kann. Und, sagen wir mal, ein Jahr zu warten und nichts tun, das geht auch nicht. Und ich habe mich nun so entschieden, dass ich ein paar westdeutsche Firmen auch angeschrieben hab‘ und mich auch beworben hab‘. Und nun in die Heizungsbranche zurückgehe, also nicht in die Forschung jetzt, direkt wieder. Bisschen in die Praxis rein. Ich will dort jetzt reinriechen, mich mit dem System vertraut machen und denk‘, da eigentlich ne neue Chance zu haben, um dann später vielleicht auch wieder den Bogen zu kriegen zur Forschung und auch zur Umwelttechnik wieder. Also, dem bleibe ich bestimmt ein bisschen treu.“

Frage: „Stefan, wenn du auf die letzten zwölf Monate zurückblickst, was waren für dich die wichtigsten Erfahrungen und Erkenntnisse?“

Stefan W.: „Ja, darauf zu antworten, so ganz global, ist unwahrscheinlich schwer. Und man wird wohl auch eine Weile noch daran zu denken haben. Also, so auf den Schlag kann man das nicht sagen. Eins ist nur, also persönlich muss ich sagen, wie naiv ich viele Sachen gesehen habe, wie ich mich auch hab‘ einwickeln lassen, von vielen Sachen und an vieles auch geglaubt habe, ohne zu zweifeln, ohne eigentlich mit dem, wie man sagt, gesunden Menschenverstand auch mal was zu machen. So leichte Opposition war ja da, aber eben nie so, wie sie hätte sein müssen. Und ich glaub‘, so schnell lass ich mich jetzt nach dieser Zeit auch nicht mehr einwickeln. Also, dass man auch seine Ansichten mehr vertritt jetzt. Und eigentlich das, was einem das Gewissen auch sagt ein bisschen. Also, dass man seinem eigenen Ich vertraut und das versucht umzusetzen.“