Liz Bachhuber: „Die 80er Jahre in Düsseldorf waren einfach sagenhaft, kann ich nur sagen. 1981 habe ich mit vier Kommilitonen der Kunstakademie eine Ateliergemeinschaft gegründet in einer Fabrikhalle von Rheinmetall. Wir haben unser Geld zusammengetan und diese Halle gemietet, und es war leer und wir haben aus dem Sperrmüll Altbau-Fenster geholt und haben so Schuppen innerhalb dieser Halle gebaut und Kohleofen reingestellt.

Mein späterer Mann und ich haben dort gelebt und die anderen sind gependelt, weil die Wohnungen hatten. Aber wir haben richtig in dieser Fabrikhalle gefroren und gelebt, von 81 bis ich dann 87 nach New York gegangen bin. Das war eine ganz tolle Zeit.

Wir hatten Austausch-Ausstellungen mit Gruppen, internationalen Gruppen. Das heißt, wir haben sie in unsere Räume eingeladen und dafür durften wir in Amsterdam, in New York, in Thun in der Schweiz oder anderswo… waren wir tätig.

Wir waren nicht nur die einzige Gruppe. Da waren einige Düsseldorfer Arbeitsgemeinschaften damals, Ateliergemeinschaften. Und die Devise war: Nicht warten, bis du entdeckt wirst, sondern proaktiv einfach mal alles machen, alles zeigen. Und in dieser Zeit ohne Geld und ohne richtige Ressourcen habe ich angefangen, aus Interesse auch an diesen Dingen, Container auszuräumen und meine skulpturalen Arbeiten aus Fundstücken zu erstellen. Dann konnte man was Neues dazu kaufen, aber im Prinzip war auch die deutsche Kultur für mich wie…, das war exotisch, weil ich aus den USA gekommen bin, und die Sprache war neu und die Dinge waren anders. Und ich habe das ein bisschen mit einem archäologischen Blick oder ethnologischen Blick gedacht, hey cool, und dann was daraus gemacht und auf meine Art und Weise interpretiert.

Gleichzeitig war die Ökobewegung immer ein Anliegen von mir und diese Idee des Recyclings war wichtig. Und ich fand und finde nach wie vor, dass Deutschland… Ich lebe gerne hier, weil es ein größeres Bewusstsein für die Ökologie und die Umwelt gibt. Ich meine, okay, da kann man sagen, da gibt es viele Widersprüche, das ist klar.

Aber es gibt so bestimmte Dinge, die ich sehr schätze… wie das Recyclingsystem. Und Sperrmüll war immer eine Entdeckungstour für mich und deswegen… In diesem Sinne finde ich auch, dass die Gegenstände, die ich dort gefunden habe, so interessant sind, weil sie eine Geschichte haben, eine Funktion, die ich gar nicht verstehe und dann auch, dass es ein ganzes Leben vor mir gelebt hat. Und jetzt habe ich dieses Ding. Das ist so eine Art Beziehung zu den Dingen, die mich umgeben, die mein ganzes Werk begleitet.

Und ich gehe durch die Straßen oder durch den Flohmarkt und mich springt etwas an, und dann nehme ich das mit. Und mein Atelier sieht entsprechend so aus. Aber dann finden diese Dinge eine Funktion später. Dann wirkt das bei mir. Langsam brodelt das und eines Tages weiß ich, was ich damit machen werde. Und ich kombiniere oft Dinge, die gar nicht zusammengehören. Und da gibt es eine Aussage, die noch nicht dagewesen ist, so… komplex und für mich auch interessant.

Ich hatte schon Sehnsucht nach den USA, nach sieben, acht Jahren und habe mich dann 1986 auf ein PS1 New York, ein Arbeitsstipendium, beworben und habe das bekommen und bin dann ganz quasi ohne Geld auch wieder nach New York gegangen und habe bei einem Freund auf dem Sofa übernachtet in dem ersten Jahr und habe da auch die schönsten zwei Jahre meines Lebens gehabt. Ja, ich meine, es sind sehr viele schöne zwei Jahre in meinem Leben. Aber das war eine ganz tolle Zeit.

Wir haben 89 geheiratet und uns entschieden: New York City ist kein Platz für Leute, die kein Geld haben und richtig Kunst machen wollen. Meine Erfahrung damals war, dass meine Freunde, die Kunstschaffende sind, einfach zu viele Jobs annehmen mussten, um überhaupt zu existieren. Und ich war in Düsseldorf auch mit der Kinderbetreuung… und diese Szene war spannender für mich damals. Und so bin ich zurückgekommen, gerade zwei Monate vor der Wende.“

Die ,Wende‘ als große Überraschung (Min. 05:59)

„Ich hatte immer in der Zeitung nachgelesen, in der New York Times wurde sehr viel berichtet über diese politischen Veränderungen. Und ich bin Zeitungsleserin und war nach wie vor sehr interessiert daran, was da in der DDR los war.

Die Wendezeit fand ich… Ich konnte es kaum glauben. Und meine Freunde in Düsseldorf damals haben eher… Sie und ihre Familien haben ein bisschen mit der DDR abgeschlossen, habe ich das Gefühl. Außer die Familien, die Ost-Verwandtschaft hatten, da gab es dann oft Besuche oder… da war keine Aggression. Ich glaube, das war mehr so seit Willy Brandts Ost-Entspannungspolitik, da haben die Leute das akzeptiert. Also wie: So ist es eben und da kann man nicht viel tun, aber wir pflegen gute Beziehungen. Und dann kam die Wende – ich glaube für alle als große Überraschung. So kann ich das nur beschreiben.

Ich hatte bis dorthin nur während meiner Studienzeit Ost-Berlin-Besuche, Tagesausflüge nach Ost-Berlin gemacht, als ich in (West-)Berlin war, um Freunde zu besuchen und bin dort in Bücherläden gegangen und ja, habe gestaunt, wie unfreundlich die Kellner und Kellnerinnen waren.“

Künstler:innenaustausch Chemnitz – Düsseldorf (Min. 07:34)

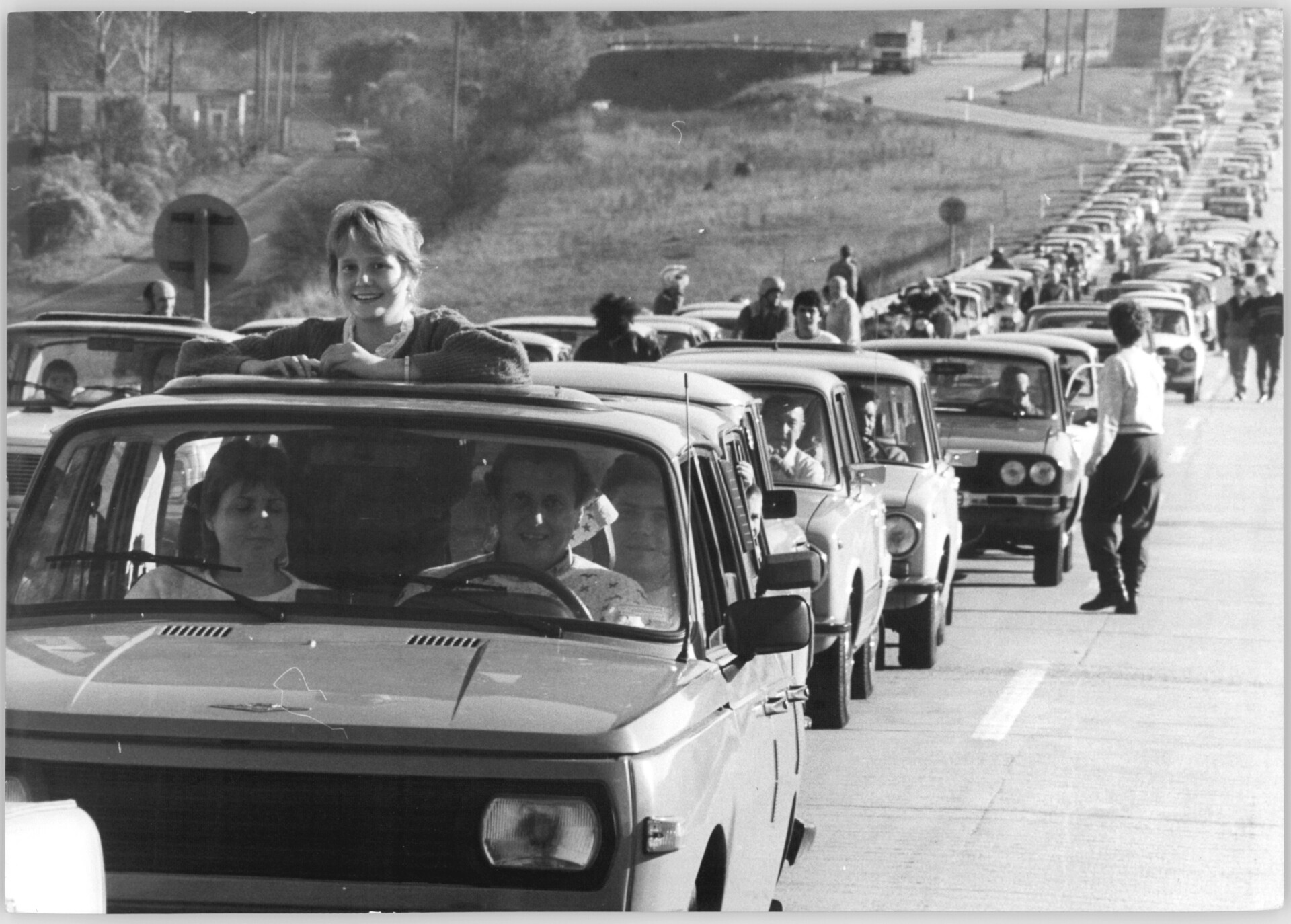

„In dem Sommer kurz vor der Währungsunion, war ich zum ersten Mal in Ostdeutschland, nicht Ost-Berlin, sondern eine Gruppe Düsseldorfer Künstler:innen wurde eingeladen von… ich weiß nicht, wer noch alle… die Stadt Düsseldorf und die Sparkasse waren Sponsoren. Und da war eine Austausch-Ausstellung zwischen Chemnitzer Künstler:innen und Düsseldorfer Künstler:innen. Zuerst sind die Chemnitzer nach Düsseldorf gekommen und ein oder zwei Monate später ist eine relativ große Gruppe nach Chemnitz gefahren.

Wir wurden bei Künstler-Kolleg:innen untergebracht und haben im Stasi-Hauptquartier eine Ausstellung gemacht. Und ich habe, weil eigentlich… Eine meiner künstlerischen Strategien ist, mit dem zu arbeiten, was ich vorfinde. Auch die Exotik von Deutschland war für mich natürlich noch mal hoch zehn in der DDR, weil da waren auch Gerätschaften auf dem Sperrmüll zu finden – ich wusste gar nicht, was oder wofür das ist. Das war wirklich eine interessante Erfahrung.

Und in Chemnitz war dieses Stasi-Hauptquartier. Wir konnten Zimmer belegen und ich habe eine Installation gemacht mit Teilen, die ich dort vor Ort gefunden habe. Und es war gar nichts mehr übrig, außer ein bisschen Bürobedarf, Spruchbänder auf dem Fußboden, Aschenbecher, Papierschnipsel, Kalenderblätter… leere Aktenordner. Und das habe ich zusammengetragen. Auch Garderobenständer, die wie Wachtürme ausgesehen haben für mich. Und ich habe das alles zusammengetragen und eben ein paar Tage lang einfach mit den Gegenständen gespielt.“

Eine Ausstellung im ehemaligen Stasi-Hauptquartier (Min. 09:47)

„Ja, dann habe ich in der Woche unseres Aufenthalts die Teile in zwei Räumen arrangiert. Die eine Installation heißt „Vertrauter Kämpfer“. So hieß auch eines von den Spruchbändern. Und das andere war „Quasi bei der Stasi“. Quasi war ein Scheuerpulver, und ich habe eine ganze Menge Scheuerpulver-Packungen gefunden. Und diese Teile wurden präsentiert.

Da waren auch Schatten an den Wänden, Nikotinschatten, also Aussparungen, wo vorher Poster oder sowas hingen. Und die habe ich mit Schlüsseln ausgefüllt, weil ich habe einen Korb voller Schlüssel gefunden, einen Riesenkorb. Das heißt: Alle Stauschränke wurden abgeschlossen und die Schlüssel, anstatt die dort zu lassen, wurden sie in einen Korb geworfen. Ich nannte das dann „Schlüsselbilder“.

Ich habe Kalenderblätter gefunden, Familienfotos, [Bilder von] Erich Honecker, Lenin, Marx… Ich weiß es nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass die übliche Büroausstattung so politisch korrekt für die Stasi da hing, oder Landschaftsbilder vielleicht…

Auf jeden Fall waren diese Schatten wie Geister. Das Haus war auch sehr komisch, weil wir geschreddertes Papier gefunden haben. Die Leute hatten ganz viel Zeit, sehr viel zu vernichten. Ich hatte das Gefühl, dass da sehr viel weg war. Ich hatte das Gefühl, alles wurde ein bisschen liegen und stehengelassen, das Wichtigste wurde vernichtet, und weg waren die Leute. Aber: Deren Präsenz war da. Das war wie im Krimi… irgendwo schon.

Es gab diese Aschenbecher, die wie Soldaten im Raum standen. Es waren vier Aschenbecher, vier Wachtürme – das waren die Garderobenständer –, und dann diese Spruchbänder, die Mut machen sollten, waren wie weggeworfen auf dem Boden herum liegend.

Das war ein Moment, wo ich dachte, die Welt verändert sich einfach. Das ist… Was ist da politisch los? Es war, eher könnte ich sagen, ein Instinkt oder eine emotionale Reaktion… Ein Gefühl. Es war ein Gefühl, dass diese Ideale, die dieses Spruchband beinhaltet, weggeworfen wurden. Und da ist was abgehauen und kommt nicht wieder – dachte ich. Ja, und ich hab daraus versucht, die Geschichte wieder zu rekonstruieren, aber eher auf einer metaphorischen Ebene vielleicht.

Und noch ein Element, das ich wichtig gefunden habe, waren Bleche in Form von menschlichen Körpern, von der Taille bis zum Kopf. Ich habe drei so dicke Stahldinge gefunden und habe die in die Fenster gestellt. Ich habe diese 70er Jahre-Tapete erst mal ausgespart. Ich habe die Figuren an einer Wand nebeneinandergestellt und ausgespart, und diese Figuren dann ins Fenster gestellt, wo sie eine Art Rücklicht hatten und schattenhaft im Fenster hingen.

Dann habe ich die Wände weiß gestrichen an dieser einen Wand, so dass diese schreckliche 70er Jahre-Tapete – orange und gelb und braun – diese Figuren bildeten. Weil da war etwas so Biederes über dieser Überwachung. Die alltägliche Überwachung von den Mitbürgern in der DDR habe ich stark empfunden in dem Moment, durch diese Einrichtung, wie ich mir das vorgestellt habe.

Es war irgendwie militaristisch und streng. Und diese Räume haben nach Nikotin gestunken und ja… Die Ratten haben das Schiff verlassen. So habe ich gedacht. Puh, was war hier los? Und das ist das… Ich meine, ich will die DDR gar nicht kritisieren, aber diesen Aspekt der DDR würde ich kritisieren – richtig heftig, weil ich finde, das hat das Vertrauen zerstört. Und ich glaube, dieses zerstörte Vertrauen ist das, womit wir heute zu tun haben.“

Gemischte Gefühle und ambivalente Werke nach der ,Wende‘ (Min. 15:10)

„Die wollten nicht unbedingt darüber sprechen, wie ich mich erinnern kann. Das war eher… Das war 1990, gerade ist die Mauer gefallen, die Leute waren euphorisch und guckten in die Zukunft. Das war überhaupt die Stimmung. Wir waren alle so… sagen wir, Mitte 20 bis 40 Jahre alt, die Künstler:innen, die in dieser Ausstellung vertreten waren. Und das war eher Pläneschmieden für die Zukunft, eher feiern, Party machen, zusammen Bier trinken auf der Wiese, grillen, erzählen – über unsere persönliche Situation, über die Kunst. Es war noch nicht die Zeit für die Aufarbeitung, sagen wir so. Und wir wussten alle nicht… Das war auch zu früh. Ich meine, die Treuhand hat noch nicht zugeschlagen. Das war wirklich in den ersten Monaten der Wendezeit.

Viele dieser… Alle Künstler, die in die Ausstellung mitgemacht haben, waren Individuen, die quasi gegengearbeitet haben. Deswegen war da dieses… das euphorische Gefühl, die Freiheit. Man hat noch nicht an die Probleme gedacht, in dieser Zeit. Ja, das hat sich allmählich verändert.

Die Arbeiten „El Dorado“ und „Union“, eigentlich „Union“, ich nenne das „Union“. Aber die Arbeit heißt offiziell „Deutschland 1990″. Das ist eine Arbeit, die wirklich um die Währungsunion entstanden ist. Und es war… Ich meine, ich habe gesagt, dass es eine eher euphorische Stimmung war, dass man nicht unbedingt an die Probleme gedacht hat. Aber man merkte schon, wie vielleicht eine Art Goldgräber-Stimmung aufkam. Und ich wollte auch dahin ehrlich gesagt, ja. So bin ich auch. Aber was bin ich dann? Ja, ich frage mich das auch kritisch, aber es war eher… Teil davon werden zu wollen. Es war eher bei mir der Wunsch, die Geschichte zu leben und… Es war Interesse und Neugier, mehr als irgendwelche Hintergedanken.

„El Dorado“ ist auch diese Goldgräber-Mentalität: Ab ins Neuland. Nix wie hier weg. Diese Stimmung, die man hat: Aufbruch, was Neues, versuchen wir unser Glück, so als junge Menschen, und ganz toll und ich will Teil davon sein. So eher in dieser Stimme habe ich diese Arbeiten gemacht. Aber die Arbeiten verändern sich auch mit dem Kontext, muss ich feststellen. Später dann kam vielleicht oh ja… Nachdem die Treuhand agiert hat, kann man diese Arbeiten auch ganz anders sehen. Das weiß ich auch. Als kritische Arbeiten… über die Ausbeutung, kann man sagen, die Zerstörung und Ausbeutung, die auch nach der Wende geschehen ist.“

Entdeckungen in Weimar (Min. 18:52)

„1992 ist dann eine Anzeige in Die Zeit erschienen: Wir gründen eine neue Fakultät für Gestaltung am Ort des Bauhauses in Weimar. Und ich habe… Ich und viele andere haben diese Anzeige gesehen und gedacht: Wow! So aus dieser Euphorie noch habe ich mich auch beworben.

Ich fand das so toll und in dieser Zeit, in der ersten Zeit hatte ich immer hier ein Zimmer in einer WG oder eine kleine Wohnung mit Freunden. Und ich habe damals schon angefangen Sachen zu sammeln, weil damals hat auch… Das ganze Inventar der Häuser wurde teilweise ausgetauscht gegen Neues aus aller Welt, oder aus dem Westen, wenn man so will.

Eine Sache war die waren die Kühlschranktüren, die kleinen Kristall-Kühlschränke. Die Untertisch-Variante hatte diese gewölbte Form und ich fand sie so schön. So wie ich die gefunden habe, waren sie spannende Gegenstände, weil die Leute sie personalisiert haben für ihre Wohnung: blau gestrichen, Sticker darauf… Ein Versuch, die zu individualisieren oder der Wohnungseinrichtung anzupassen. Und die fand ich besonders interessant, weil die haben eine Geschichte erzählt.

Ja und die „Schatzkammer“, das ist der Metallschrott von der Straße. Die Leute haben ihre handgeschmiedeten, ollen Werkzeuge weggeworfen und haben die Schraubenzieher aus Taiwan gekauft. So ungefähr. Und ich sagte: Boah, guck mal das an, das ist ja Wahnsinn! Mitgenommen. Und es war alles verrostet. Aber dann, in diese Arbeit habe ich nur eine Seite auf Hochglanz poliert, und dann wird das ausgestellt in unterschiedlichen Konstellationen. Je nach Ausstellungsraum wird das präsentiert auf… Ich habe das schon auf Filzdecken, so ganz ärmlichen Stoffen, arrangiert, auf gebrauchten Transportdecken, und in der letzten Zeit auf Samt mit ganz starkem Licht von oben, das dieses polierte Metall richtig zum Funkeln bringt wie in einem Juwelierladen, um eine Art übertriebene Wertigkeit darzustellen, eine kommerzielle Wertigkeit: Es funkelt, das macht es wertvoll. Und es ist Gold, Blattgold, echtes Blattgold spielt eine Rolle.

Die Aschenbecher zum Beispiel von „Vertraute Kämpfer“ sind immer noch in meinem Werk vorhanden, aber in einer anderen Form. Das heißt, die Schalen, die Teil dieser Schatzkammer geworden sind. Vielleicht ist das etwas, was sich entwickelt hat, weil ich jetzt älter bin und nicht so viele Ressourcen verbrauchen will, gucke ich immer nach dem Fundstück. Das ist mir wichtig. Und weil ich so viel Zeug habe, auch Fragmente früherer Installationen, habe ich vor circa fünf Jahren bewusst begonnen, diese Fragmente von früheren Installationen in neue Arbeiten hineinzutragen und neu zu interpretieren. Und das ist eine… Es schafft für mich eine Verbindung zwischen meiner Vergangenheit als Künstlerin und der Gegenwart. Das ist eine Art Dialog. In einer Art Dialog mit meinem jüngeren Selbst reflektiere ich: In welchem Zusammenhang ist das entstanden und wie sieht es heute aus? Das ist irgendwie wie ein Art Spolie [= Beute], die ich… Ja, meine eigenen persönlichen Spolien werden in neuen Werken eingesetzt. Und das verändert sich immer, weil nichts bleibt, wie es ist. Es verändert sich alles. Wenn ich eine Sache gelernt habe, das ist es: Schön flexibel bleiben. Ja.“