Erika Stürmer-Alex: „Für mich war der Mauerbau… Er ist in meiner Erinnerung überhaupt nicht abgespeichert als ein besonderes Ereignis. Dabei hätte das doch so sein müssen, denn ich war ja vorher sehr viel in West-Berlin, in Ausstellungen, im Kino. Also ich bin da… ich durfte es eigentlich nicht. Wenn mich jemand von der Hochschule erwischt hätte, wäre ich auch sofort geext worden. Aber ich war viel zu neugierig, um da nicht hinzugehen. Also es war für mich sehr wichtig, diese westliche Entwicklung der Kunst mitzuerleben. Und da war nun plötzlich Schluss.

Ich hab ja noch die erste [Paul] Klee-Ausstellung in West-Berlin gesehen, die Henry Moore-Ausstellung. Und – das habe ich schon oft erzählt – mein erstes, mein richtig bestimmendes Schlüsselerlebnis, na, eigentlich waren das zwei: Im Bereich der Plastik war das [Ernst] Barlach. Da ging ich noch zur Oberschule. Deshalb bin ich, als ich das Abitur gemacht hatte, als erstes in den Ferien nach Güstrow gepilgert – das ist richtig, ich muss sagen: gepilgert –, zu Barlach. Mit ihm habe ich mich ausgiebig beschäftigt und diese Grundhaltung in der Plastik hat mich mehr überzeugt. Sein Gegenpol war für mich [Auguste] Rodin. Mit dem habe ich mich auch sehr beschäftigt. Aber Barlach war mir näher. Das ist jetzt der Bereich Plastik.

Im Bereich der Malerei war mein Schlüsselerlebnis dann, als ich schon an der Hochschule war, in Berlin die Ausstellung Triumph der Farbe. Das waren die französischen Fauves, die da gezeigt wurden. Das war wirklich Triumph der Farbe – für mich jedenfalls. Ach, da wusste ich: Farbe muss es sein. Und deshalb bin ich dann auch nicht in die Plastik gegangen zum Studium, sondern in die Malerei.

Dann kam der Zufall, dass ich einmal bei einem Pleinair in Mecklenburg die Tischlerei-Abfälle der LPG sichten durfte und mit einer Kiste voller Reste nach Hause kam, die ich zu Plastiken verarbeitet habe. Da fing dann meine Plastikproduktion plötzlich an, die ja völlig unterbrochen war.

Und dann, das nächste war, dass ich einem Kollegen in Frankfurt helfen sollte, ein Relief zu verwirklichen, das er entworfen hatte, am Oder-Turm. Und er hat Styropor verwendet. Vorher kannte ich das Material gar nicht. Da habe ich mit ihm zusammen Styropor geschnitzt, und die Reste habe ich mit nach Hause genommen und daraus die ersten Plastiken gemacht. Dann hatte ich sozusagen mein Grundmaterial für weitere Plastiken. Das war Ende der 70er Jahre.

Und da habe ich erst mal nur für mich Plastiken gemacht in Woltersdorf, da hatte ich ja auch einen großen Garten, da habe ich die alle aufgestellt. Da habe ich schon die ersten Beschichtungen usw., da habe ich auch schon Collage-Plastiken angefangen.

Die da draußen steht, „Der Dichter und seine Muse“, das ist zum Beispiel eine der ersten gewesen, eine meiner ersten Collage-Plastiken.

Und da kam ein Kollege vorbei, das war noch in Woltersdorf, sah meine ersten größeren Farbplastiken und hat gesagt: Das ist doch gut, mach doch sowas mal für Frankfurt. Er war in der Planungsgruppe für Neuberesinchen. Da wurde gerade der ganze Stadtteil gebaut und da hat er mich vorgeschlagen. Und dann hatte ich den ersten Auftrag für eine Plastik für den Bau. Und dann ging es so weiter.“

Die 1980er Jahre (Min. 04:44)

„Und in 80er Jahren habe ich dann viele Plastiken gemacht, also jeden Sommer eigentlich. Ich konnte die nur im Sommer ausführen. Im Winter habe ich sie geschnitzt, im Kuhstall, da war das noch nicht Galerie. Und im Sommer habe ich draußen laminiert. Ich brauchte ja die Sonne.

Weil meine Plastiken als dekorative Kunst eingeordnet wurden, was mir recht war – wie gesagt, ich wollte ja keine politischen Themen machen –, hatte ich aber auch das niedrigste Honorar. Das war festgelegt in der DDR: pro Bild, pro Thema und so. Also ich machte dekorative Kunst und bekam so viel Geld, dass ich gut davon leben konnte. Aber ich konnte mir keine Werkstatt bauen. Deshalb musste ich immer den Sommer ausnutzen.

Und wenn 25 Grad war, dann ging es ans Laminieren. Dann stand ich hier im Hof und habe Glasfaser-Läppchen geklebt, geklebt, geklebt, geklebt. Fünf Mal um die ganze Plastik herum. Zwischendurch immer Schleifen. Es gab natürlich auch Luftblasen. Dann noch mal kleben. Also es war wirklich eine sehr anstrengende Arbeit. Davon habe ich jetzt leider eine kaputte Lunge und schnaufe.

Ich wollte keine politischen Themen machen, aber ich wollte den Menschen Freude machen. Also die Architektur war ja wirklich sehr langweilig. Und wenn da… Meine Basis war ja die Volkskunst für die Plastik. Ich meine, Niki de Saint Phalle hatte ich dann auch schon kennengelernt, natürlich. Und die ganze westeuropäische Kunst.

Die Formfindung, meine, die ist sehr beeinflusst von der Volkskunst verschiedenster Länder. Ich bin ja in den 60er-Jahren oft nach Ungarn gefahren, zu Malübungen, weil dort das Licht anders ist. Da konnte ich andere Farben finden. Das Haus hier gelb zu streichen, das ist der ungarische Einfluss. In Italien bin ich ja erst nach der Wende gewesen.“

Reisen zwischen Ost und West (Min. 07:08)

„Und dann war ich ja 78 in Paris. Das war für mich ungeheuer wichtig, endlich meine großen Vorbilder original zu sehen und eben auch wieder den Westen zu erleben. Wie ist der Westen? Wie ist das Verhältnis der Gesellschaft zum Künstler, zum Beispiel. Welche Bedeutung hat der Künstler in dieser Gesellschaft? Welche Bedeutung hat er in der Ost-Gesellschaft? Das war ja ein enormer Unterschied.

Es hat mich nicht zu dem Gedanken gebracht, für mich ist es besser, im Westen zu leben. Deshalb war ich nach meiner Paris-Reise gar nicht in Versuchung auszureisen. Vor der Paris-Reise allerdings ja. Ich hatte nämlich alle Ostblockländer durchgereist und erlebt und alle Museen abgegrast. Ich war sozusagen… Es war jetzt dran. Ich musste jetzt unbedingt meine Kunst sehen, die meine Kunst ist.

Und ich habe dann rumerzählt – das habe ich wirklich bewusst gemacht… Also ich habe dann den Studienreise-Antrag gestellt, das hat ja der [Willi] Sitte dann Gott sei Dank eingeführt, dass wir auch West-Reisen beantragen können. Bewilligt wurden sie ja nicht immer, aber beantragt. Ich habe dann beantragt und dann habe ich rumerzählt, wenn das nicht bewilligt wird, stelle ich einen Ausreiseantrag. Weil ich dachte, naja ich wusste ja, dass die Staatsorgane das überhaupt nicht gerne haben, dass die Künstler alle abhauen und… Vielleicht hat das doch auch was bewirkt, dass der Reiseantrag bewilligt wurde.“

Staatsaufträge, Eigensinn und eine „Insel“ (Min. 09:04)

„Ich erzählte ja, dass durch diesen Kollegen, der in der Planungsgruppe war, der erste Plastikauftrag auf mich kam. Den habe ich noch in Woltersdorf ausgeführt, zusammen mit einem Kollegen, der Statik konnte usw. Und dann merkte ich, da ist es viel zu eng, das geht gar nicht.

Und dann hatte ich schon den nächsten Auftrag. Da sollte ich fünf Plastiken auf einmal machen, für Neuberesinchen, fünf Stück. Und da hatte ich schon angefangen, also der Vertrag stand und ich hatte schon Vorentwürfe vorgelegt. Ja, und ich brauchte Arbeitsräume. Und dann bin ich hier gelandet, auf der Lebuser Höhe. Ja, und dann ging’s los. Die fünf Figuren, da war ich echt mal beschäftigt. Überhaupt, manchmal hatte ich so viele Aufträge, dass ich den Verdacht hatte, die Stasi sorgt dafür, dass ich so beschäftigt bin, damit ich ja nicht in irgendwelche Untergrundgruppen gehen kann.

Ich hatte ja den Zirkel in Rüdersdorf, Kulturhaus Rüdersdorf, das gehörte dem Zementwerk. Das Zementwerk hat mich bezahlt als Leiterin des Laienzirkels. Die ganze Zirkelei galt ja als Aufhetzen der jungen Leute und das war schon mal eine Gruppenbildung, die ich permanent vollzogen habe. Zudem war ich ja in Woltersdorf in der [Robert] Havemann-Gruppe, nicht Gruppe, aber wir hatten freundschaftlichen Kontakt. Er wohnte ja um die Ecke in Grünheide, [Wolf] Biermann ebenso und [Dieter] Tucholke und [Ingo] Kirchner, meine etwas älteren Kollegen, das waren auch nicht gerade DDR-Anhänger. Insofern haben sie schon eine Menge zusammen gekriegt, wenn sie wollten. Ja.

Und da fing ich dann an, Sommerwerkstätten zu machen. Also immer, wenn die Jugendlichen Ferien hatten, fuhren wir für eine Woche in den Oderbruch. Dann haben wir die Sommerwerkstätten hier gemacht, gleich zu Anfang, als noch alles hier Wüste war. Und diese ganzen jungen Leute, die haben mitgeholfen, den Hof erst mal zu dem zu machen, was er ist. Es war ja wirklich eine Ruine, also es ist ein Gemeinschaftskunstwerk und ich habe auch den Hof immer als… Kunstwerk betrachtet.

Wir haben das ja alles erst gepflanzt: die Bäume, die Pflanzen. Und man sieht, ich habe nichts umgebaut. Ich fand ihn von Anfang an schön, wie er war, und wollte ihn nur erhalten und beleben. Und die anderen wollten das auch. Also wir waren da eines Sinnes und jeder hat seinen Beitrag geleistet und ihn auch genutzt, das ist sehr wichtig. Und dadurch ist es geworden.

Also es war immer eine Insel und ist es auch jetzt noch. Und ich glaube, als die Wende war, da dachte ich so, jetzt ist es erledigt, solch eine Insel wird nicht mehr gebraucht. Alle können jetzt sagen, was sie wollen. Alle können hinreisen, wo sie wollen. Keiner braucht mehr sowas. Und gar nicht so. Da ging es erst richtig los.“

Kulturelles Leben nach der ,Wende‘ (Min. 12:57)

„Da ging es erst richtig los, weil vorher haben wir ja zugesehen, dass wir alles innerhalb dieses Vierecks machen und nicht nach draußen. Wir wollten eben nicht Diskussionen auf den Hals kriegen, wir wollten unsere Sache machen, auf unserer Insel. Also es war alles hier. Und plötzlich konnten wir nach außen gehen und dann ging es erst richtig los, ja. Dann haben wir den Verein gegründet, dann konnten wir sogar Künstlerinnen aus anderen Ländern einladen.

Die Laien waren ja inzwischen auch schon Profis oder sind andere Wege gegangen. Also von diesem Laien-Status waren wir dann weg. Dann waren es alles ausgebildete Künstler und der Verein Endmoräne war dann diese zusammenfassende Klammer.

Der Endmoräne-Verein gehörte aber… Der Ort war Lietzen, der Kunsthof, und der Endmoräne-Verein war… das Organisationzentrum, sag ich mal.“

Der Umbruch 1989/90 (Min. 14:03)

„Für mich war der Punkt, wo für mich die DDR völlig – in meinen Augen – am Ende war und nur noch untergehen sollte und konnte, als Gorbatschow die Perestroika eingeläutet hat. Das haben wir ja mit Spannung verfolgt. Da hätte man ja nun loslegen können. Denn vorher war natürlich: Die DDR war abhängig von der Sowjetunion, von deren Politik. Wir waren ein besetztes Land. Das war immer allen bewusst. Aber jetzt!

Und dann machte die DDR-Regierung so einen Scheiß! So einen Scheiß.

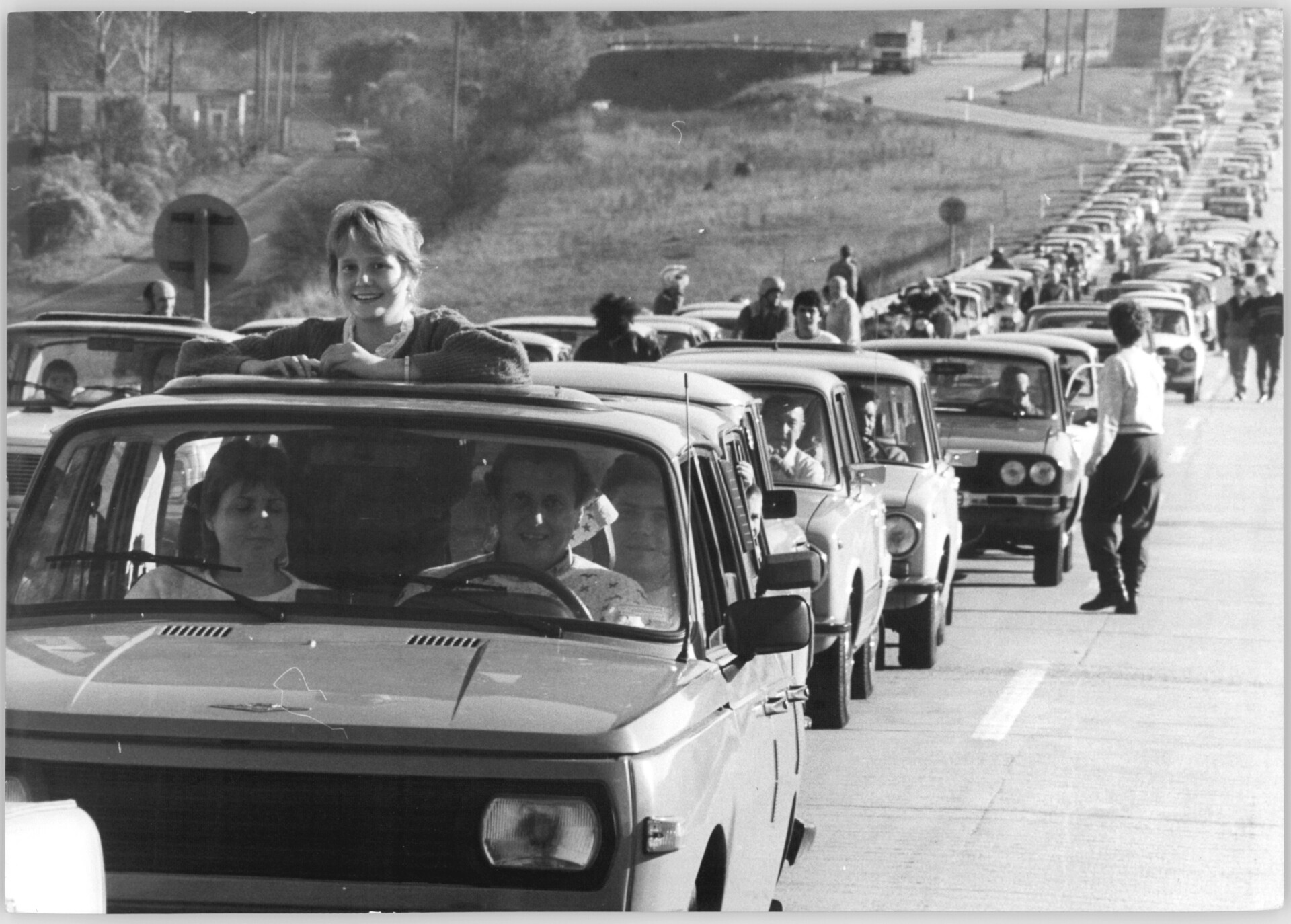

Ja, und deshalb, glaube ich, sind dann auch so viele abgehauen, weil dann war klar: Hier ändert sich nichts und keiner will was ändern. Und die alten Männer wollen immer so weitermachen.

Und die nicht abgehauen sind, die haben eben demonstriert. Das war wunderbar. Und dann bildete sich das Neue Forum, sogar auf dem Land und sogar hier in Frankfurt [an der Oder]. Und da bin ich auch eingetreten. Vorher hatte ich mich nicht engagiert. Aber da fand ich es dann doch sehr sinnvoll.

Und ja, dann war der Erfolg, der Start: Die Mauer fiel. Und ich gehörte zu den Leuten, ich sage immer zu der Christa-Wolf-Fraktion, die nachher mit so viel Dreck beworfen wurde. Ja, wir wollten demokratischen Sozialismus. Und wir dachten jetzt endlich, jetzt endlich geht’s los und wir können jetzt. Und dann?

Und dann ging es ja auch gut los mit den Runden Tischen und den Diskussionen. Und plötzlich die Menschen auch hier: Wir haben plötzlich geredet und jeder gesagt, was er dachte. Und es war ein Aufbruch. Wundervoll. Ein geistiger, ein gesellschaftlicher, ein…

Ja, und dann kam die Wahl. CDU siegt und alles, alles… und wir werden einfach Bundesrepublik.

Das war… ein Schock. Und ich hatte einen ganz persönlichen Schock, weil die Erben hier plötzlich standen. Die wollten alles zurückhaben. Das war ein sehr harsches Erwachen – auch für viele Menschen, die mit Freuden die CDU gewählt hatten.“

Eine künstlerische Abrechnung mit der DDR (Min. 16:37)

„Durch die Wende lag hier, wurde ja alles weggeschmissen, was DDR war. Haufenweise und sogar bis hin zu kostbaren Büchern – Container voll. Schrecklich. Darf ich gar nicht dran denken. Und das Militär hat auch weggeschmissen. Und ich bin rumgefahren, hab eingesammelt. Ich hab ja hier Platz zum Aufheben. Und unter anderem eben auch Uniformen und Stiefel, die dazugehören und so weiter. Und ich hab immer an den Begriff ‚Hering in Aspik‘ gedacht. Ich weiß nicht, warum. Hering in Aspik. Uniform in Gips. Die Erstarrung. Ich glaube, ich wollte darstellen: Die Erstarrung, die überhaupt Militarismus bedeutet, und die ja auch in der DDR sehr ausgeprägt war. Sobald da einer eine Uniform trug, war der wie verwandelt: barsch, böse, unzugänglich. Also der simpelste Dorfpolizist war plötzlich ein anderer. Und diese Erfahrung, glaube ich, hat mich dazu gebracht, diese Uniform in Gips einzulegen. Und dann habe ich wieder so viel rausgekratzt, dass man erkennt: das ist eine Uniform.

Das war für mich eine sehr wichtige Arbeit. Das war sozusagen meine Abrechnung mit der DDR, meine zusammenfassende Abrechnung.“

Nach der ,Wende‘ (Min. 18:12)

„Jetzt war ja die Frage des Geldverdienens, weil durch die Wende waren ja meine Auftraggeber alle weg. Deshalb war das mit dem Sozialprojekt auch für uns sehr nötig. Kreativ leben lernen. Das war eine Sozialmaßnahme, würde man jetzt sagen, die finanziert wurde vom Frauenministerium Brandenburg. Und das Konzept und die Idee kamen aber hier auch vom Hof, nämlich vom von zwei Frauen, die zum zentralen Kern der Ur-Zirkel-Gruppe gehörten, und dann Christine Müller, die Verlagsmitarbeiterin von der EVA war, der Evangelischen Verlagsanstalt, – also mit der lebe ich seit 40 Jahren und sie war auch immer im Zirkel, sie malt sehr schön – und mir. Wir waren eine Vierergruppe.

Wir haben das Konzept erarbeitet und haben das dem Ministerium vorgestellt. Die fanden es gut und dann haben wir es 1992 bis 1995 hier gemacht. Also mit den ganzen Frauen, die in der Landwirtschaft plötzlich entlassen wurden, die etwas älteren. Ab 40 wurden alle entlassen. Und die saßen da und fanden sich scheiße, und wussten nicht mehr, was vorne und hinten ist, wie man so sagt.

Also das hat den Frauen immer allen gut getan. Die sind immer ganz anders weggefahren, als sie angekommen sind. Auch dadurch, dass sie sich miteinander austauschen konnten. Das war eine sehr schöne Arbeit, auch für mich.

Es kamen dann auch weniger Frauen. Da haben wir gemerkt, um uns herum verändert sich irgendwas. Die gehen jetzt andere Wege.“

Kunst am Bau – neue Auftraggeber (Min. 20:13)

„Ja, und dann ging auch das Bauen in Brandenburg los. Dann wurde ausgeschrieben, dass ich mich bewerben konnte. Und dann also wieder Kunst am Bau. Dann hatte ich den Auftrag von der IHK. Das war ein guter Auftrag. Da habe ich so viel Geld gekriegt, dass ich endlich das Dach neu decken lassen konnte. Denn vorher, die ganzen Jahrzehnte: Immer wenn es geschneit hat, mussten war hoch flitzen und Schnee schippen, weil wenn der anfing zu tauen, sackte das in die Zimmer durch, so undicht war das. Also dann hatte ich ein neues Dach. Der Wohlstand brach aus.

Diese meine Entscheidung, nicht diese politische Propaganda-Kunst zu machen, hat mich natürlich Geld gekostet. Viele Kollegen haben sich Luxus-Ateliers gebaut. Die konnten sogar dauernd in den Westen reisen und so weiter. Aber für mich war es richtig so.

Ich habe hier noch eine Aufstellung: 1985 bis über 87, 88 bis.. 89. Und da habe ich festgestellt, dass ich an außerordentlich vielen Ausstellungen teilgenommen hatte; Personalausstellungen weniger, aber auch die, und dass das eigentlich nach der Wende nahtlos weiterging mit den Ausstellungen.

Dazu kam dann – das war für mich auch wichtig, weil Sie das auch fragen – nach der Wende die positive Seite: Erstens hat das Museum Brandenburg endlich wichtige Arbeiten von mir angekauft, was sie vorher wohl nicht durften, und andere Institutionen auch. Das zweite war, dass ich endlich die Wüste sehen konnte, also nach Marokko und nach Griechenland gereist bin, was mir auch ganz wichtig war zu DDR-Zeiten. Und das dritte war, dass ich einen Austausch, Arbeitsmonate mit einer Kollegin aus London machen konnte – ich war in London, sie war hier –, und dass ich zwei Monate in der Villa Massimo sein konnte, in Rom. Großartig. Und 2001 hatte ich ein Stipendium für Wiepersdorf. Da konnte ich im Atelier zwei Monate malen wie verrückt. Ungestört. Das waren so die großen Glanzlichter.“