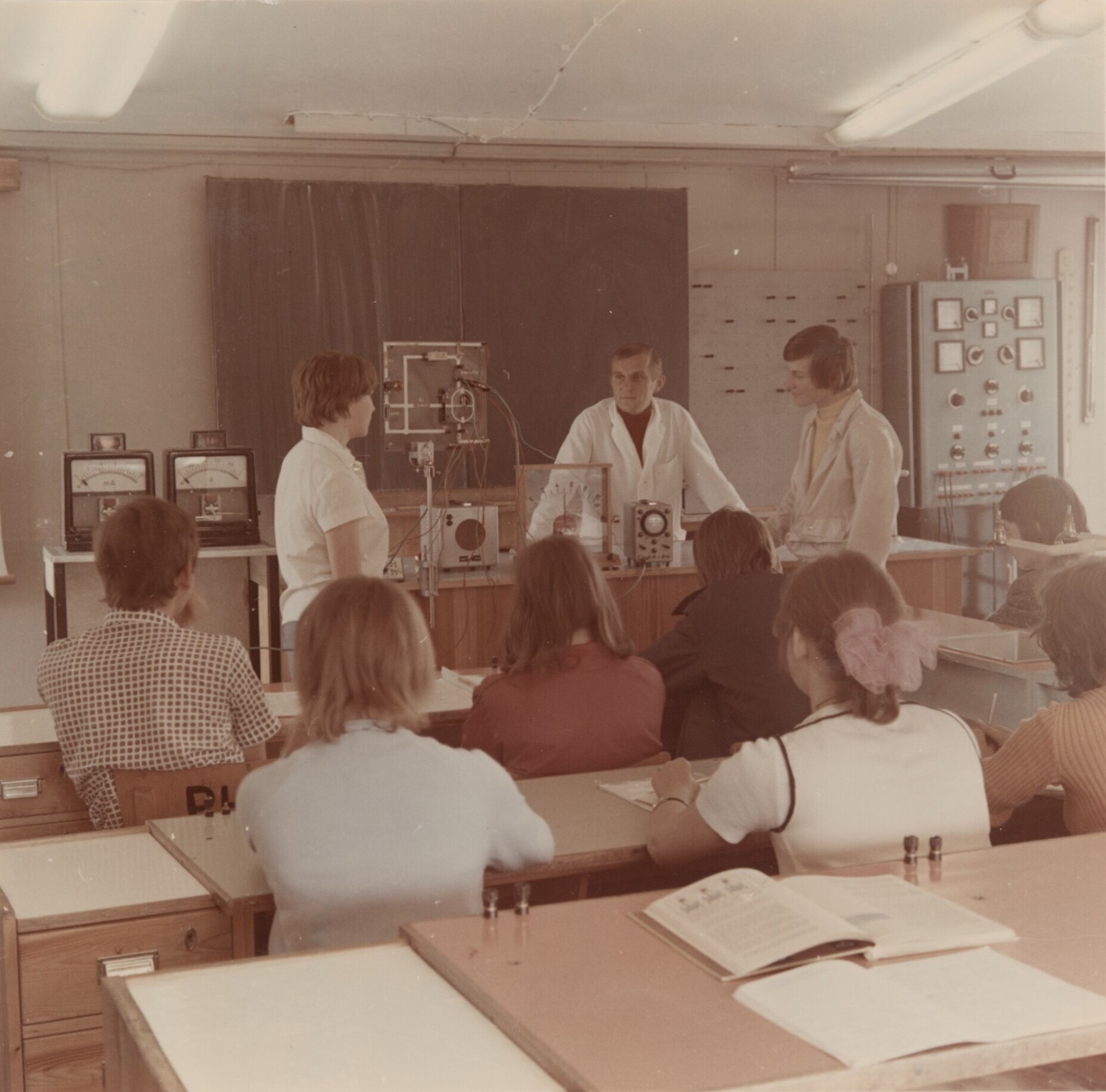

Uwe Pfeifer: „Also die 80er Jahre… Ich bin seit 1973 freischaffend. Da wohnte ich hier in Halle Neustadt zu der Zeit; da kommen auch die vielen Neustadt-Bilder her. 1975 kam dann Hannes Wagner vorbei, von der Hochschule Burg Giebichenstein, und bot mir einen Lehrauftrag an für Lithografie. Das hängt damit zusammen, dass der Willi Sitte bei meiner Diplomverteidigung anwesend war in Leipzig, und der wollte eben, dass die Burg in Halle auch so vorankommt wie die Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig – mit Grafikklassen für Lithografie und Radierung und so. Und deshalb hatte ich dann dort seit 1975 einen Lehrauftrag für Lithografie. Der lief bis zur Rente.

Und ich hatte auch noch einen Malzirkel im Buna-Klubhaus. Ich bin ja ein Kind des Buna-Klubhauses hier in Schkopau. Dort war ich als Jugendlicher im Malzirkel, in zweien: einem Kindermalzirkel, der wurde von Ilse Maria Krause geleitet, Absolventin der Burg, und dann war ich bei Herbert Geheeb, den kennt kein Mensch, aber der leitete den Malzirkel und war ausgebildet in Malerei an der Burg. Und da habe ich mich ja dann auch entschieden, den Berufsweg zu gehen.

So, aber jetzt sind wir in den 1980er Jahren. Das war nicht schlecht. Das bedeutete ja, dass man Geld verdient im Malzirkel und auch an der Hochschule. Natürlich kam auch zwischendurch mal ein Bild irgendwo ins Museum. Es gibt da verschiedene, jetzt hier im Osten, die von mir Bilder haben – immer mal nach Ausstellungen, nach Dresdner Ausstellungen. Da gab’s die Bezirks-Kunstausstellungen. Ich weiß es gar nicht mehr, waren die alle zwei Jahre? Ja, kann so sein.

Das war noch eine andere Zeit. Die Künstler kannten sich alle, jedenfalls in Halle. Und dann kriegten wir ja den Überblick durch Dresden mit den anderen Kollegen. Außerdem war ich in der zentralen Grafikgruppe in Berlin, ich hatte ja einen Posten im Vorstand, in Halle, im Vorstand des Verbandes Bildender Künstler. Und dann haben sie uns delegierten dahin und dahin, und da kriegte man das alles mit, wer ist da und dort und wer macht das und das.. Es war anders als jetzt. Jetzt sitzt man ziemlich isoliert und stößt dann manchmal irgendwo auf jemanden, der dann sagt: Oh, da gibt es ja auch jemanden, der malt tolle Bilder und da und da und da… Aber früher wusste man Bescheid.“

Druckgrafik und Kulturpolitik (Min. 03:18)

„Die 80er Jahre – dadurch, dass ich Bezug zur Hochschule hatte, zur Burg Giebichenstein –, das ist die Hochzeit der Druckgrafik gewesen, sowieso in der DDR, die sich spezialisierte auf Druckgrafik. Überall, nicht nur bei uns, weil man… Es war ja eine Kulturpolitik von oben, die meinte, die Kunst muss zum Volk, und das Volk kann ja nun nicht jedes Jahr ein Bild kaufen für 5000 Mark, was das damals war oder was, sondern Druckgrafik. Das ist originale Kunst und die wurde forciert. Und da ich nun an der Quelle war, mit meinem Drucker Gerhard Winter, war das wunderbar. Also so was gibt es jetzt auch nicht mehr in dem Maße, dass die Druckgrafik…

Dann kam dazu: Durch Kulturpolitik, die ließen ja keinen verhungern, sag ich mal. Die Künstler, die ihnen genehm waren im Verband und so – es gab natürlich welche, die wollten sie nicht haben im Verband, das ist was anderes –, die wurden ja versorgt.

Und wenn dann mal einer sagte: Ja ich weiß ja nicht, mir geht’s so schlecht, dann kriegte der irgendwoher einen Auftrag für irgendwas, damit er Geld verdiente. Und dann gab’s die verschiedenen Dinge, da gab es die Gewerkschaft, die löste Aufträge aus, dann gab‘s den Kulturbund, vor allem der Kulturbund mit den ganzen Grafikmappen – für Johannes R. Becher und für sonst wen und zum soundsovielten Jahrestag der DDR. Und damit konnte man Geld verdienen. Das ist auch alles weg. Seit irgendwann, seit zehn bis fünfzehn Jahren, gibt es keine Grafikmappen mehr. Nichts. Das ist alles vorbei.“

Kunst und Realität (Min. 04:59)

„Also das Wichtigste ist das Erlebnis, das man hat. Das wird gefiltert: Was ist wichtig, was nicht? Was kann man zum Bild machen? Ich hatte da mal den malerischen Instinkt als Wort. Das verstanden manche Kollegen nicht. Was ist der malerische Instinkt? Das ist der Punkt, wo man sagt: Das muss ich malen. Das kommt aus dem Gefühl, das wird nicht ausgedacht oder was. Der sozialistische Realismus ist zum Beispiel ausgedacht. Da wird was dazu geschummelt, was vielleicht in der Wirklichkeit gar nicht da ist, weil man das so sehen möchte. Und das ist was anderes, als wenn man die Realität nimmt, wie sie wirklich ist. So meine ich das.

Es war ja nicht von Anfang an kritisch. Es war dieses Motiv, was wahrscheinlich auch ein glücklicher Umstand war, dass ich eine Wohnung in Halle-Neustadt dann hatte. Und [Wolfgang] Mattheuer war damals begeistert, als ich das erste Halle-Neustadt-Bild einbrachte, im Studium noch. Dass das jemand macht, wo er aus dem Fenster guckt oder wo er aus der Tür rauskommt, und das ist sein Motiv, das malt er, das fand er unheimlich gut. Außerdem gab es ja sowas vorher noch nicht. Ich glaube 1966 ging das in Halle-Neustadt los mit dem Wohnungsbauprogramm und das war ja was völlig Neues. Und dass das jetzt in die Malerei reinkam, das gab es bis dahin noch nicht. Das spielte auch eine Rolle für mich, dass man schneller bekannt wurde.

Ich hatte dann eine Ausstellung in Buna, dem Klubhaus, als ich das Diplom fertig hatte. Es war meine erste Ausstellung im Buna-Klubhaus unten. Die hatten so eine Galerie und da kamen ja dann auch Leute, Künstlerkollegen und so, die sich wunderten: Ja, das ist ja alles nicht schlecht, aber die Motive.. wie kann man sowas malen – ja also solche glatten Wände und alles viereckig und… Das war schon… ja…

Aber: Ich habe das ja beleuchtet von allen Seiten. Ich meine kritisch, klar ist das von mir aus kritisch. Das „Feierabend“-Bild, das ist richtig, klar, das war ja… Man muss sehen, wie das dort war: Frühmorgens rammelten die alle zum Tunnelbahnhof, weil es ja eine Chemie-Arbeiterstadt war, die mussten nach Buna und Leuna fahren mit der S-Bahn. Und ich habe mir das immer angeguckt und gedacht, naja.. das ist eine andere Welt irgendwie. Außerdem standen da noch keine Bäume, nichts. Das war alles nackig, war alles viereckig. Wie lebt man da drinnen, in so einer Situation? Das hat mich schon interessiert.

Und da gibt es eben Bilder, die werden heute ja als romantisch bezeichnet. Also der Mond über Neubauten oder Nebel – so was wie hier hinten – in der Neubau-Stadt.

Ja und in der Diskussion in den Zeitungen wurde geschrieben. Da gab es dann auch Meldungen, die dann sagten: Ist ja alles furchtbar. Oder: So schlimm ist es nun auch nicht. Also es gab verschiedene Meinungen und das hat sich durchgezogen, bis jetzt, wo das eben heute so… Das war ja vor 50 Jahren, sag ich so. Und heute stehen die Bilder als Bilder und haben diesen Diskussionsgrund nicht mehr.“

Wolfgang Mattheuer und Caspar David Friedrich (Min. 08:33)

„Ja und Mattheuer war… ja, der war wichtig – als Anreger und Ideengeber und über seine eigenen Bilder. Der kam ja dann in die Malklasse rein und hat sich unsere Sachen angeguckt, hat seine Meinung gesagt und hat viel diskutiert – über die Welt und über Kunst.

Er hat ja selber gesagt, er ist ja kein richtiger Lehrer in dem Sinne. Also er kann uns nicht beibringen, wie man nun malen soll. Das müssen wir schon selber machen. Aber er war eben immer da und wies zumindest eine Richtung, und hat vielleicht gesagt: Ja ich weiß nicht, ob das so richtig ist, oder: Kucken Sie mal, ob das nicht vielleicht noch anders geht, oder was weiß ich. So war Mattheuer.

Aber eben im Geiste ein Verwandter. Er ist ja auch Romantiker, sage ich mal. Weil ich sage ja manchmal, ich bin Romantiker. Und er war auch Anhänger von Caspar David Friedrich. Also in dem Sinne, dass die Welt im Sandkorn ist, man muss es bloß sehen. Also alles ist wichtig, jedes kleinste Ding. Man kann daraus ein Bild machen – wenn man es schafft, die Wichtigkeit und die Bedeutung dann zu zeigen.“

Entwicklung von Motiven (Min. 10:03)

„Aus den Halle-Neustadt-Bildern hat sich das herauskristallisiert, diese Dinge, dass plötzlich nur Treppe oder Geländer eine Wertung kriegt, und eine Bedeutung, die es in den Bildern dann hat. Das kommt aus dem Erlebnis Halle-Neustadt, wo es das alles gibt.

Ja, also die Architekturbilder, das waren die Anfänge, wie gesagt, aus dem Diplom, die Halle-Neustadt-Bilder, Städtebilder. Das war ja.. Willi Sitte ist in den Halleschen Verband gekommen, und hat gesagt: Da in Leipzig, da ist ein Hallenser, der kommt jetzt hier her, der malt ja nur Fassaden. Ich war der Fassaden-Maler.

Ich hoffe, das habe ich denen dann auch irgendwann mal bewiesen, zum Beispiel durch Venedig und so, dass das auch geht. Dass ich nicht bloß glatte Flächen male. Und auch klar, das Bildnis, also der Mensch, der taucht – ich meine, er ist ja in Halle-Neustadt da, beim „Feierabend“. Da spielt die Sache [eine Rolle]: Der Mensch entfremdet sich von der Natur. Diese Entfremdungsgeschichte, die hat mich da interessiert. Da spielt natürlich gleich wieder Umweltverschmutzung und all das eine Rolle.

Es gibt ja auch „Der abgerissene Drache“, der hängt jetzt in der Moritzburg. Da bin ich eigentlich immer noch baff, dass die das angekauft haben und hingehängt haben. Das ist ein Umweltschutz-Bild. Das ist eine Tragik: Der Drache, der hochfliegen will, aber das hat nicht funktioniert. Er stürzt ab. Und warum? Weil die Bäume absterben, hinten ist giftiger Qualm. Wird also trotzdem [angekauft]… Das war ja ein Problem. Die ganzen Umweltgruppen, die es da in der DDR gab, da war ja die Stasi hinterher und alles, aber das Bild hier, das haben sie gekauft. Tja, frag nicht.

Landschaften hab ich eigentlich immer mal gemacht, das ist jetzt vorranging mehr, ich male jetzt mehr Landschaften. Naja, alles andere hab ich schon gemacht. Die Bildnisse, die waren auch erst nicht. Das waren dann ja alles so… Staffage-Figuren, sage ich mal, in Neustadt, oder die da am Bahnhof dann stehen, oder die da durch einen Tunnel gehen. Bis ich dann den Auftrag für Luther bekommen habe, das war 1983 – die Luther-Ehrung der DDR. Da sollte ich für die Uni hier ein Luther-Bild malen. Da gibt es dieses Triptychon, was denen nachher auch nicht gefallen hat. Tja.

Die haben es hingestellt in der Uni, aber ich glaube nach anderthalb Jahren war es weg. Da haben sie es eingemottet. Jetzt steht es in der Leucorea in Wittenberg.

Nach dem Luther-Bild gibt es dann von mir die Bildnisse.

Also die Skala ist breit, die wir jetzt haben: Architektur, Städtebilder, Menschen, Köpfe, Landschaft – alles da. Und Tagträume. Wie nennen wir das? Das sind dann.. Metapher-Bilder, Traumbilder, also Vorstellungen.“

Metapher-Bilder der ,Wende‘-Zeit (Min. 13:25)

„Die sind natürlich was anderes als die Realität, die man erlebt, die man sieht, und die ich dann abbilde. Aber aus dieser Realität bauen sich diese Traumbilder zusammen. Also was ich alles erlebe, wenn ich hier runtergehe auf den Halleschen Markt, was es da zu sehen gibt: Also da liegt einer in der Ecke, oder.. wie die Leute alle gucken, dann schwirrt ein Verrückter durch die Gegend… Also das baut man dann zu so einem Bild zusammen.

Und… „Umbruch und Stille“… entsteht einfach durch diese Beobachtung, wenn man spazieren geht, da am Wasser. Es gibt ja auch noch andere Wehr-Bilder, zwei andere, wo es einfach das Wehr ist – einmal frontal und einmal schräg.

Und dann gibt es das Diptychon, das dann schon den Gedanken hatte, das ist doch.. das haut doch hin.. das ist eine Metapher. Eine Metapher für eine Veränderung: Erst ist es ruhig und plötzlich passiert irgendwas und nachher fließt es wieder weg. Und so kann man diese Zeit sehen, in der wir da gestanden haben, 1989/90 und so.

Aber vorausgegangen ist noch, muss ich sagen, das Windrad. Und das Windrad ist die Metapher auch für die Zeit, dass… da wird was bewegt. Der Wind, der treibt das weg. Aber wohin? Wohin? Was wird das? Was wird das? Das ist die Metapher vom Windrad.

Das Windrad war vorher als Metapher für eine Entwicklung, wo man noch nicht weiß, wo uns das hinträgt. Es kommt Energie, es bewegt sich die Zeit, es läuft auch die Zeit, aber es ist offen. Wo kommen wir hin? Zum Beispiel: Wo sind wir jetzt in der Zeit? Das hat man ja vorher auch nicht gewusst, wo wir landen. So ist das gemeint.

Naja und „Umbruch und Stille“ ist.. so ähnlich. Das war.. Also wir leben in einer Zeit und plötzlich… bricht was ab und kommt ins Strudeln und da kommt Bewegung und es geht völlig durcheinander, bis das langsam vielleicht irgendwann wieder in die Linie kommt. Ja, das ist „Umbruch und Stille“. Und das ist wahrscheinlich das wichtigste Wende-Bild.“

Der Umbruch 1989/90 (Min. 16:10)

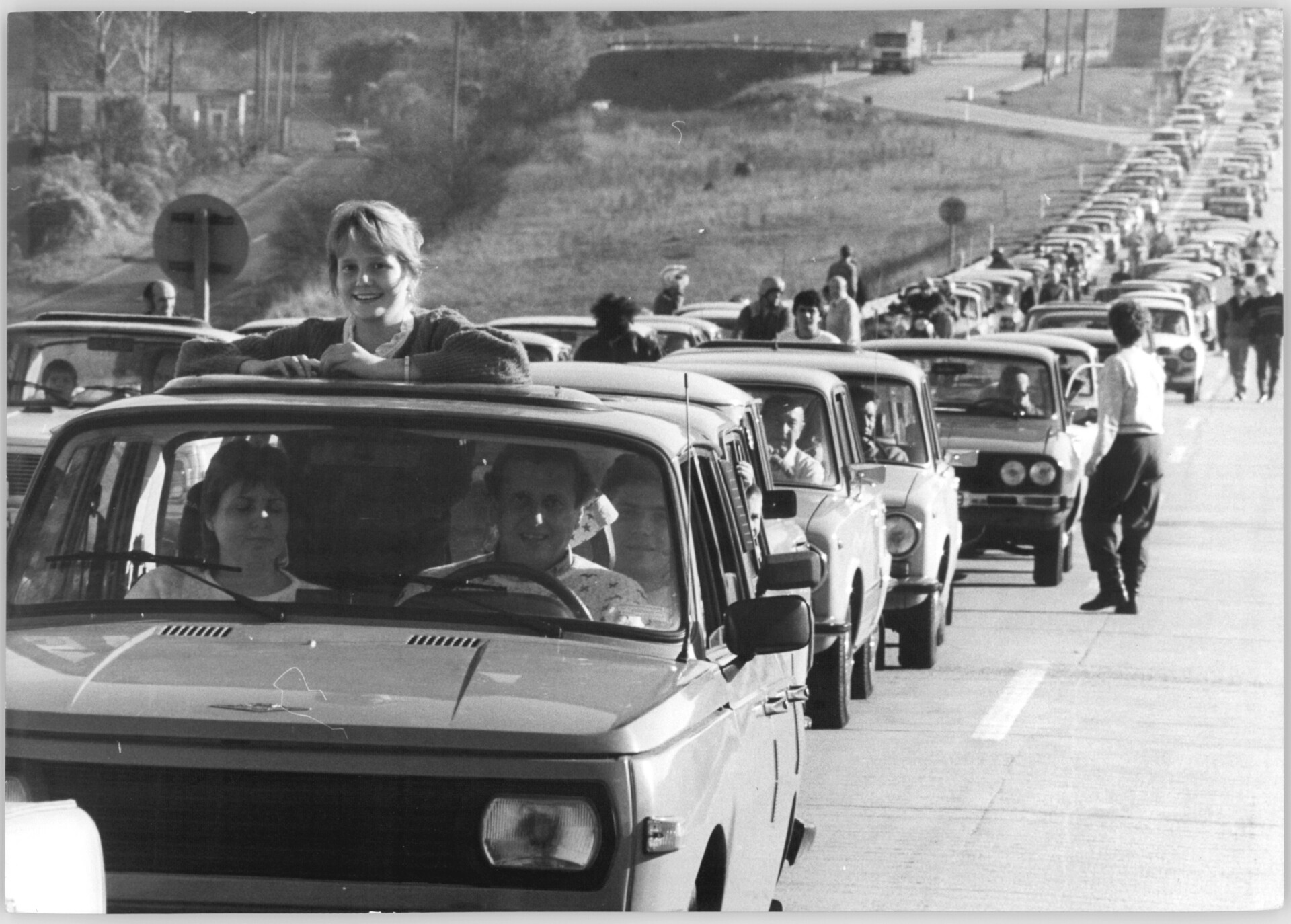

„Ja, ich erinnere mich an so eine Art Demonstrationen hier auf dem Marktplatz. Die Kirche war ja ein wichtiger Treiber dieser Geschichte und die hatten dann irgendwelche Andachten mit Kerzen und alles so was. Da war eine Veranstaltung, wo sich viele dann hier versammelten, die dann auch aus der Marktkirche hier kamen usw. Und das war dann eine nicht genehmigte Demonstration. Und dann gab es eine Sperrkette der Polizei. Nach der einen Seite haben sie sie weggedrängt und wir rannten hoch, die Leipziger Straße hoch, da sind sie mit dem Gummiknüppel hinter uns her, das bleibt so in Erinnerung.

Ja, bis es dann halt… Klar haben wir uns überall unterhalten. Und dann wurde versucht im Verband Bildender Künstler irgendwie eine andere… ein bisschen was zu drehen an der Geschichte, und nicht mehr so weiter wie bis jetzt, jetzt wird alles anders – bis eben der [Günter] Schabowski dann gesagt hat, die Grenze ist offen.

Und dann war es natürlich plötzlich ganz anders, dann war das ja weg. Bis dahin musste.. konnte Künstler nur der sein, der im Verband Bildender Künstler war. Es gab zwar auch Autodidakten, die es hineingeschafft haben, aber nicht von dem Punkt an.

Und so waren wir dann plötzlich erst mal auf uns gestellt. Es war ein bisschen merkwürdig. Wir mussten auch sehen: Wie sind wir jetzt versichert? Wie geht das weiter mit Finanzamt und Steuer? Also das war alles neu.

Hier müsste eigentlich jeder einen Hut haben, und die wollen aber alle unter denselben Hut – also Bundesrepublik Deutschland: Ost und West müssen unter einen Hut. Und deshalb fliegen die ja durch die Gegend, weil sie es nicht hinkriegen, unter einen Hut zu kommen. Das war so ein bisschen ironisch.

Ich suche den Sprung. Der Sprung ist nämlich auch so ein Bild.

Na, der muss doch irgendwo sein. Der Sprung ist auch aus der Zeit, wo wir gedacht haben, na was denn nun jetzt? Was machen wir hier? Wir sind im freien Fall! Wir springen jetzt und es klappt oder es klappt nicht.“

Bewegung zwischen Ost und West (Min. 18:35)

„Aber es gab dann im Westen – ich sage jetzt mal Westen einfach – Leute, die sich vorher irgendwie schon informiert haben müssen, was es bei uns gibt, und die sich speziell für solche Gegenstandsmaler wie mich, oder Realisten, interessierten, weil das im Westen nun eine Ausnahme war. Das war ja mehr abstrakt dort. Und da gab es aber Leute, die interessierten sich.

Dann gab es im Westen die Gruppe Zebra, wenn die bekannt ist, die.. über die muss das auch gekommen sein, dass die gesagt haben: Da gibt es doch diesen Pfeifer, der malt ja anders. Und da tauchten bei mir immer mal Leute auf – das ist 30 Jahre her –, die sind jetzt fast alle gestorben, also leben nicht mehr. Aber die haben zum Beispiel auch viele von den Neustadt-Bildern gekauft. Ja und dann gab es das Studio Jaeschke in Bochum, der machte Ausstellungen privat, das ist ein Arzt-Ehepaar gewesen.

Wir hatten ja, wie gesagt, noch Kontakte, die Künstler untereinander. Und da gab es dann auch Bewegung, sag ich mal, oder eine Organisation, wo jemand sagt, wir machen da eine Gruppe – erstmal –, und da gibt es eine Möglichkeit oder da bietet uns jemand was an, zum Beispiel Poorhosaini an der Weinstraße, der Galerist, wo Willi Sitte früher im Westen ausstellte. Da konnte der [Hans] Joachim Triebsch, der Meisterschüler bei Sitte war, das organisieren, dass wir – ich weiß nicht, wie viel waren wir, vielleicht so acht oder neun [Künstler] – da eine Ausstellung hatten, auch zum Verkauf. Dann hatten wir in Aschaffenburg mal eine. Das war so die Zeit gleich danach, so die 90er Jahre. Da versuchte man dann irgendwo hinzukommen. Das ist auch jetzt alles weg. Ich weiß nicht, da war am Anfang noch eine Bewegung drinnen, zwischen Ost und West.

Ja und da gab es eben Leute, die immer mal wieder was mitnahmen hier. Das war nicht schlecht. Ich kann mich eigentlich nicht beschweren. Anderen ging es schlechter. Manche haben sogar ihren Malstil geändert, was ich nicht verstehe, aber das ist alles passiert.

Ich habe auch zwei oder drei Ausstellungen mitgemacht, vom Künstlersonderbund.

Das ging so mehr ins Naturalistische bei dem Künstlersonderbund – nur das genau Abgemalte und solche Metaphern, wo dann noch die zweite Ebene darunterliegt, das hat denen scheinbar nicht gepasst. Dann bin ich ausgetreten. Andere aber auch, sind alle raus.

Das sind so Sachen, da wurde was versucht und hat doch nicht richtig funktioniert.

Und genauso war das mit den… da tauchten ja dann auch welche auf. Also erst mal wollten die hier, Studio Jaeschke, der Helmut Jaeschke, der sagte: Da müssen wir doch jetzt mal was machen. Der ruft dann seine Galerien an, die im Westen irgendwie was machten. Da sagt er: Hier hab ich einen, der was kann, und schickte mal ein paar Bilder hin. Aber das ist alles nichts geworden. Das machen wir doch nicht. Oder eine Galerie in England, die haben dann gesagt: Wir stellen hier doch keine Schmerzensmänner aus und sowas… Sowas gibt’s hier nicht. Ja, das sieht man ja heute ganz anders, aber das war so.

Und dann tauchten aber Galeristen auf, zum Beispiel Kunstschalter Ulm hieß das. Die haben das versucht, und haben gedacht: Da nehmen wir jetzt die aus dem Osten, die sind neu hier, die kennt keiner, vielleicht können wir da irgendwas aufbauen. Und da haben wir auch ein paar Mal ausgestellt – ja… war auch nicht so toll, muss ich sagen. Viel ist da nicht rausgekommen. Das hat sich da auch immer wieder verläppert.

Bis ich dann… Um die 2000er Jahre herum nachher, da machte hier [Thomas] Zaglmaier in Halle eine Galerie auf. Er hat ein Architekturbüro und sich immer für Kunst interessiert. Stelzer und Zaglmaier, die Galerie gibt es jetzt noch. Und dann kamen Hebeckers aus Erfurt. Und mit denen arbeite ich bis jetzt zusammen und das funktioniert wunderbar. Das sind ja auch zwei Kunstwissenschaftler, die haben Ahnung und die schätzen eben das Bild. Also in erster Linie das Bild, und nachher kommt das Geld. Sonst war es immer andersherum.

Ich sage ja, ich habe alles schon gemalt. Das heißt nicht, dass ich jetzt nichts mehr male, aber das war zum Beispiel in den 80er Jahren schon alles da. Ja, ich habe ein Narrenauto gemalt, einen Überfall. Da überfallen die zivilisierten Menschen und auch welche mit Waffen, die überfallen den Pan. Pan war ja mein Symbol für die Natur. Ich habe ihn ja sogar sterben lassen auf der Autobahn. Oder er sitzt immer am Papierkorb. Die sterben jetzt auch aus, diese Papierkörbe. Also die hießen Papierkörbe, waren aber Abfallkörbe, die Betondinger damals in der DDR. Und diese Geschichte, dass alle hinter dem Konsum herrennen und immer mehr wollen und alles.. Und dann müssen die Leute viel wegschmeißen. Das spielt die Rolle da.

Ich habe ja den „Zivilisationskopf“ gemalt. Das war alles in der DDR-Zeit! Jetzt hat sich das eben, durch das Windrad und so sind wir hingekommen, da, wo sie alle hinwollen. Jetzt ist es ja noch viel schlimmer alles! Ja, da fehlt eben irgendwann mal… Die Tagträume spielen ja.. machen da mit. Die habe ich natürlich jetzt gemalt vor Jahren. Jetzt fällt mir keiner mehr ein, weil, wie gesagt: Was denn nun noch?

Deswegen male ich jetzt mal bisschen mehr verinnerlicht, Landschaften, die – sagen wir mal so – schön sein sollen, gut, wo man sich wohl fühlt. Gut, ob es so ist, weiß ich nicht, aber das ist jetzt die Sache. Es wird auch wieder was anderes entstehen, klar. Ich habe auch noch ein paar Obdachlose gemacht, da gibt es noch ein paar Bilder. Das interessiert mich alles schon, was hier passiert.“