Wie inszenierte der Staat seine Wohnungsbaupolitik? Einen exemplarischen Einblick bietet ein Beitrag der DDR-Nachrichtensendung „Aktuelle Kamera“ aus dem August 1978: Feierlich übergibt der Staatschef Erich Honecker eine gerade fertiggestellte Jubiläumswohnung an eine Familie.

Lebensräume und die Bedeutung von Zuhause

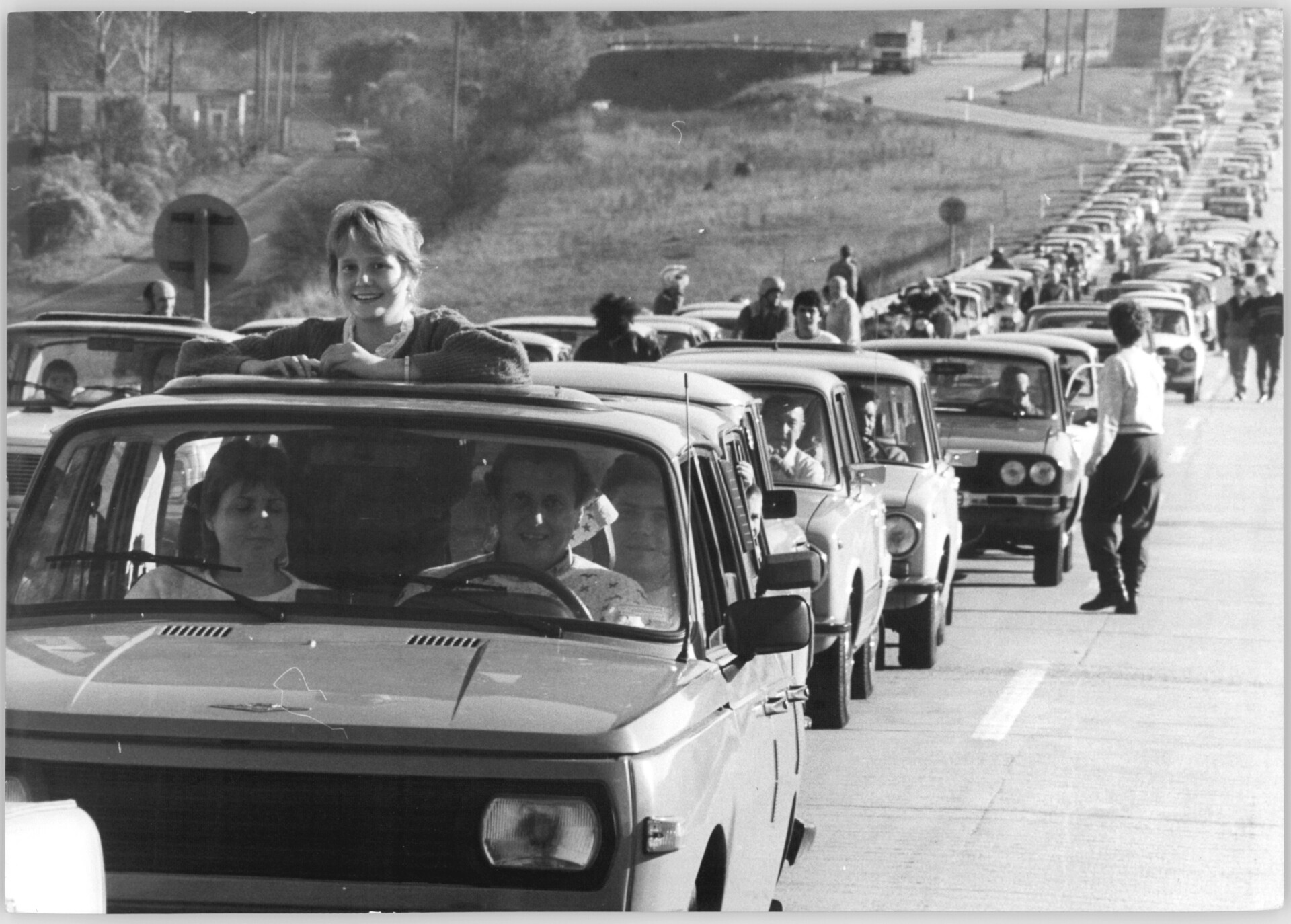

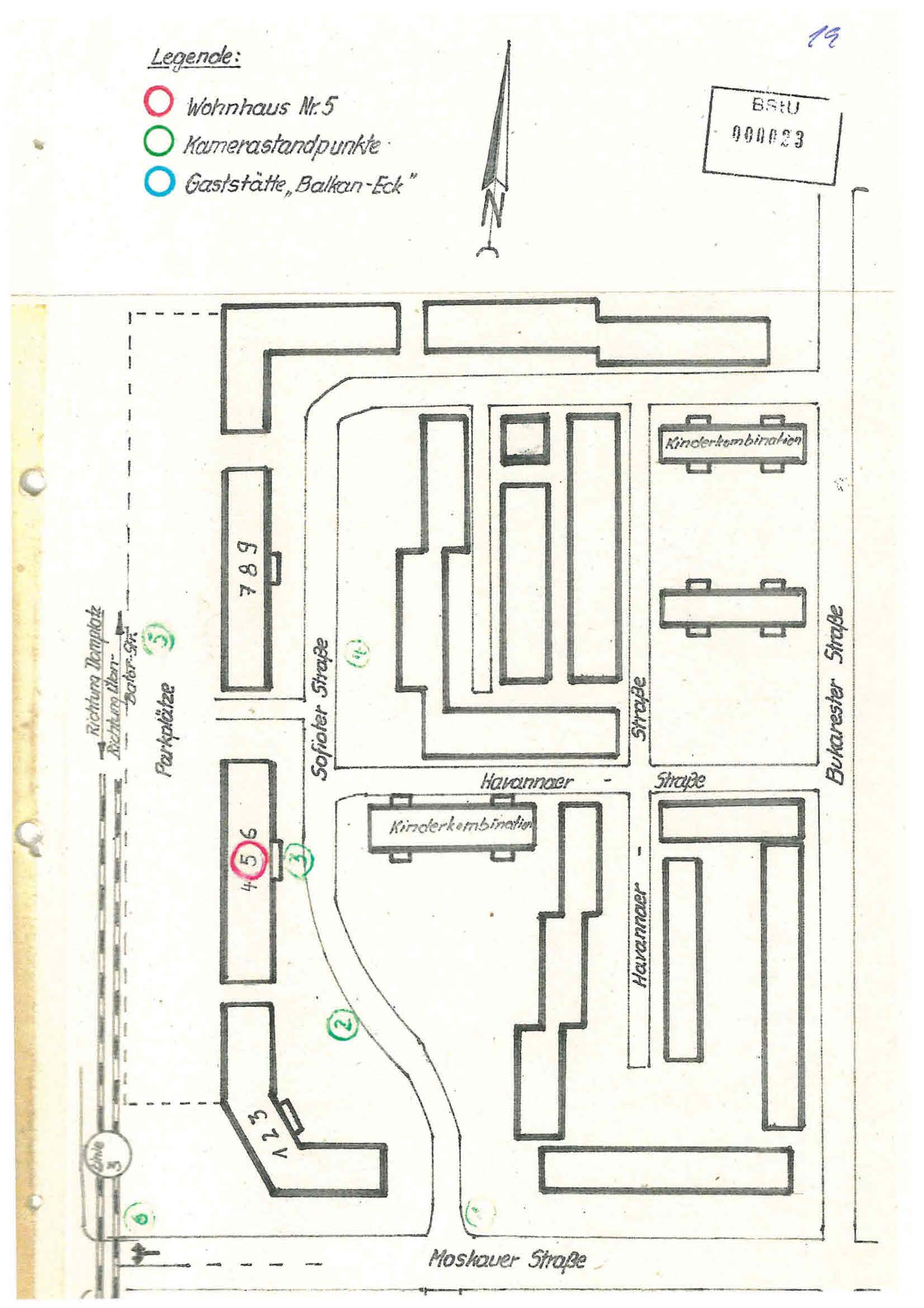

Wer an Wohnen in der DDR denkt, denkt gemeinhin an „die Platte“. Die Neubauviertel standen für das staatliche Versprechen auf angemessenen Wohnraum und bedeuteten für viele Menschen die Hoffnung auf ein besseres Leben.

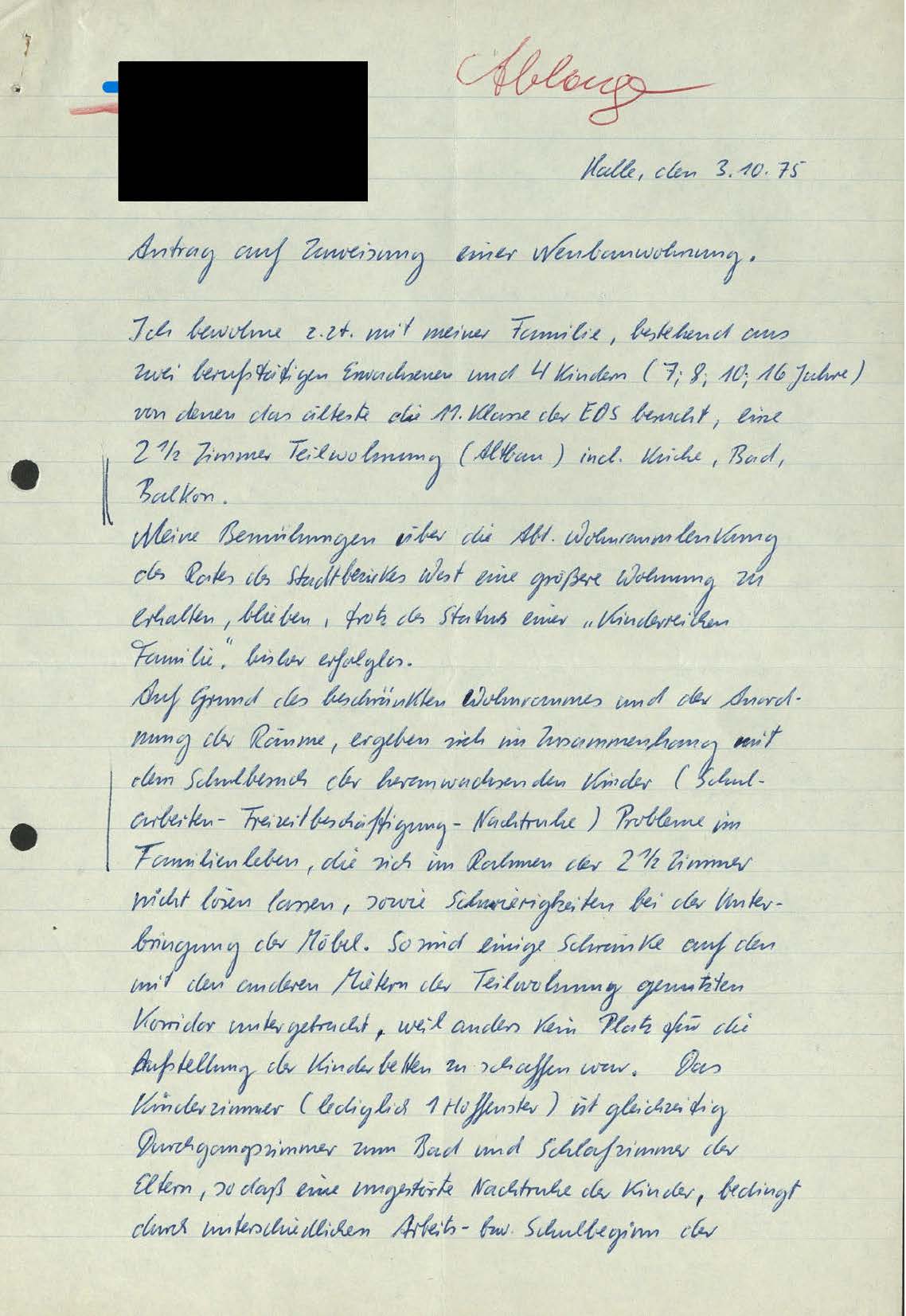

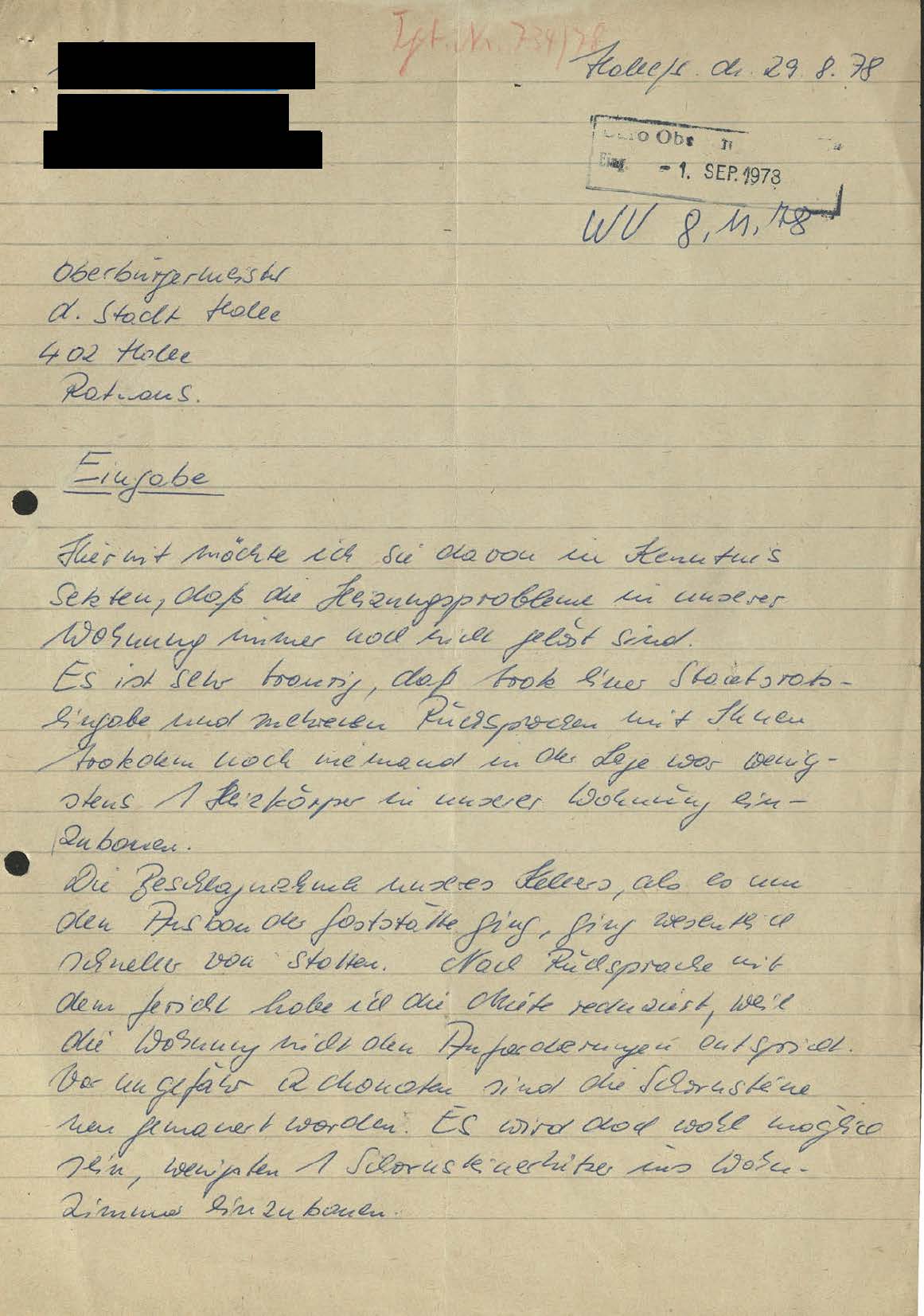

Tatsächlich verbesserten die Neubauten die Wohnsituation in der DDR erheblich. Doch nicht jede:r wollte gerne in einem solchen wohnen – obwohl die Altbauten kaum saniert wurden und zunehmend verfielen. Wie sahen Realitäten von Wohnen in der DDR und im vereinten Deutschland aus? Und wie gingen Bürger:innen mit auftretenden Problemen um?