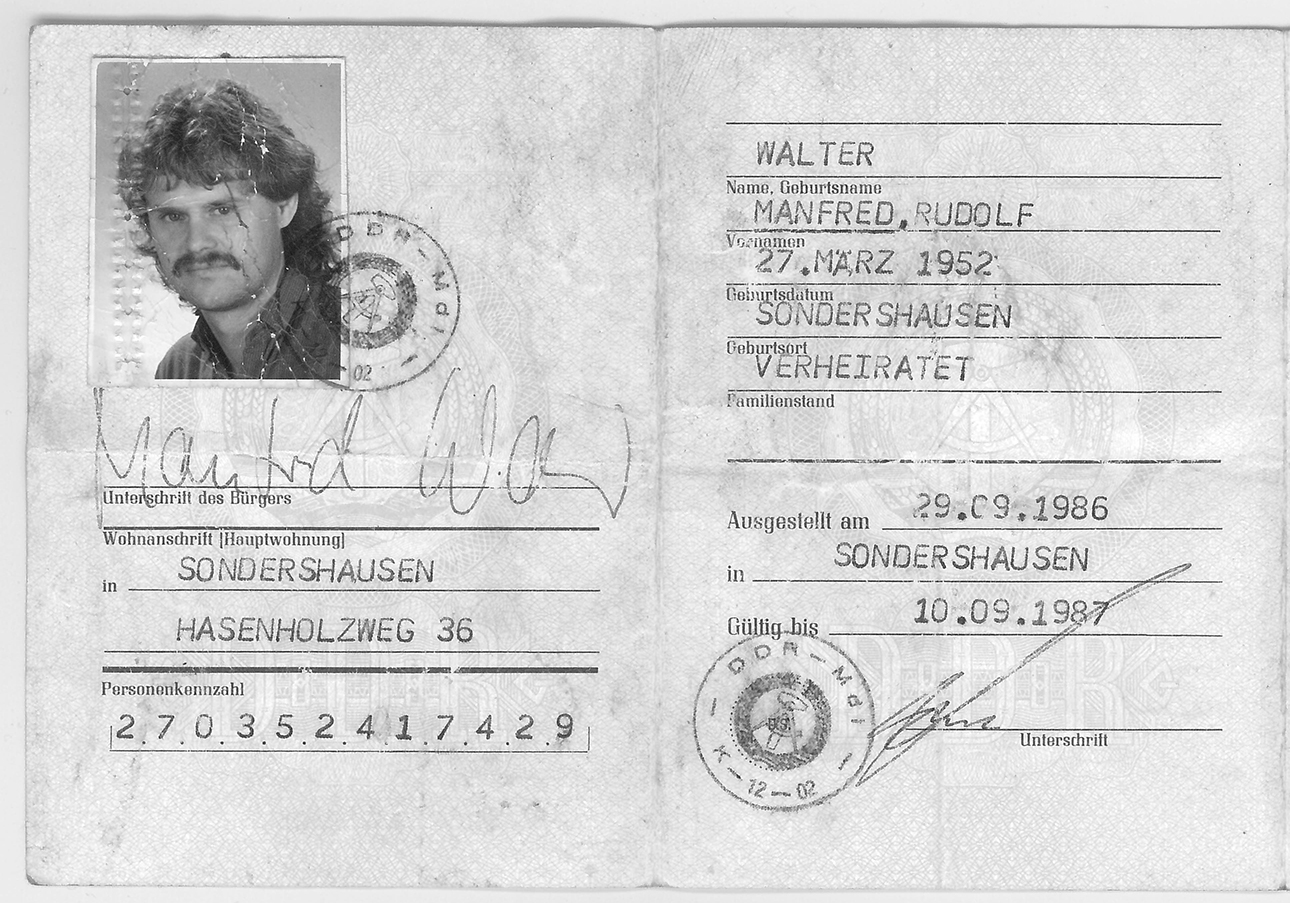

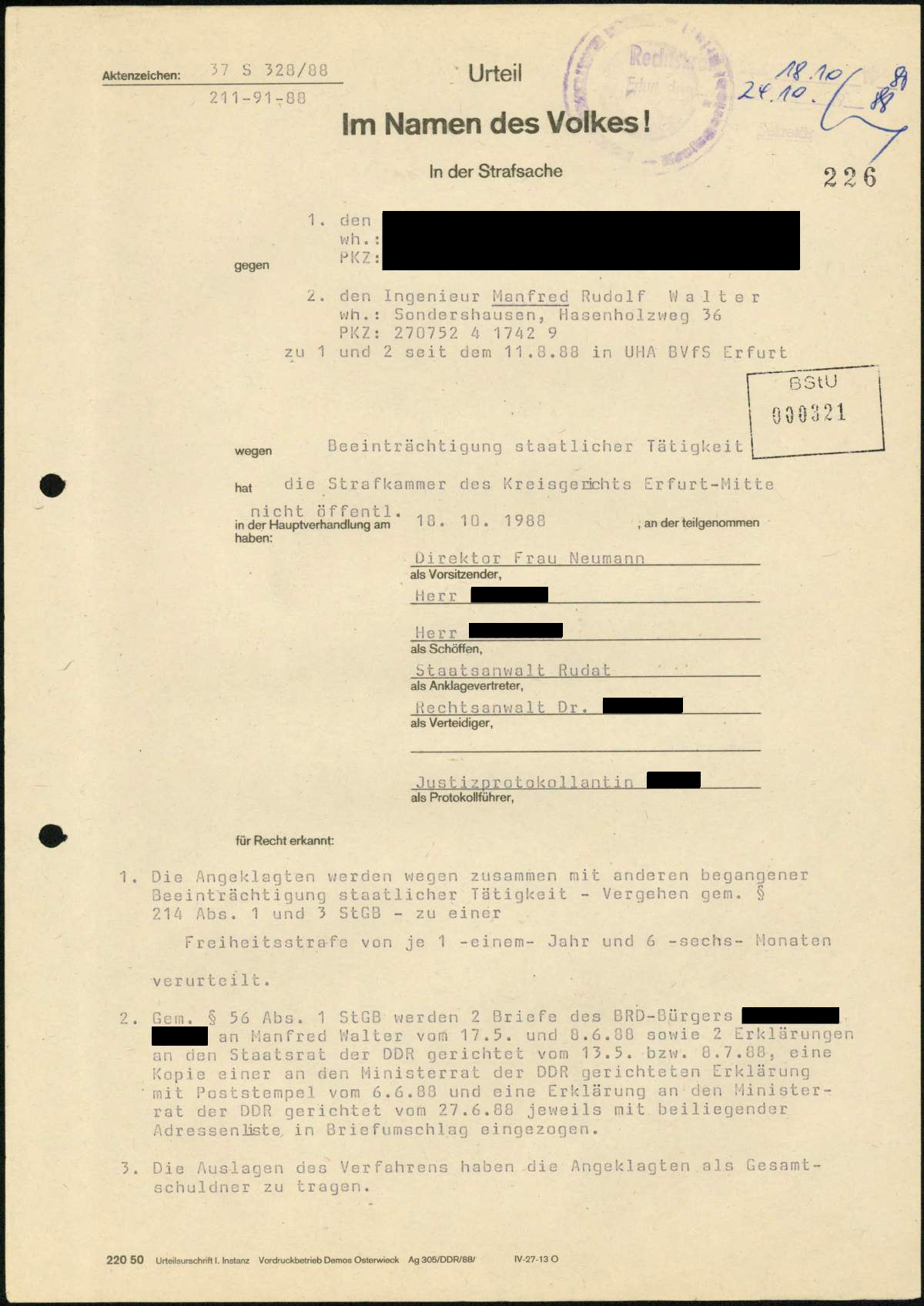

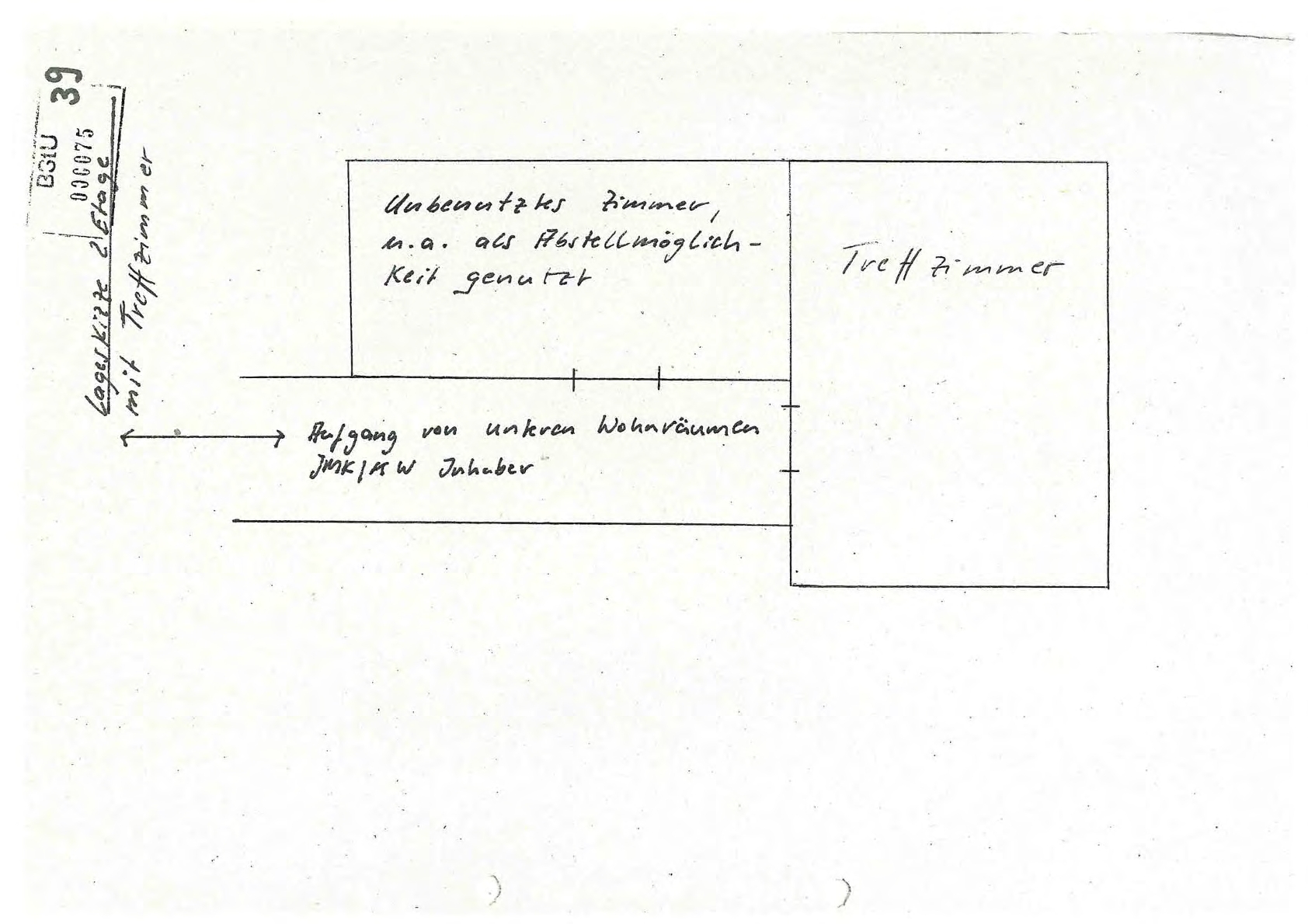

Manfred Walter, seine Familie und Freund:innen träumten von einem Leben in Freiheit – außerhalb der DDR – und planten ihre Ausreise. Doch der Wunsch wurde für sie zum Albtraum: Ausreiseanträge führten häufig zu negativen Konsequenzen für die Antragsteller:innen. So auch für Manfred Walter. Die Staatssicherheit verhaftete ihn und seine Freund:innen. In der Gewalt des Staates war er seinen Vernehmern ausgeliefert. Das Verhör zeigt die Macht und das Machtverständnis des MfS unmissverständlich auf.

Zwischen Gefahr und Geborgenheit

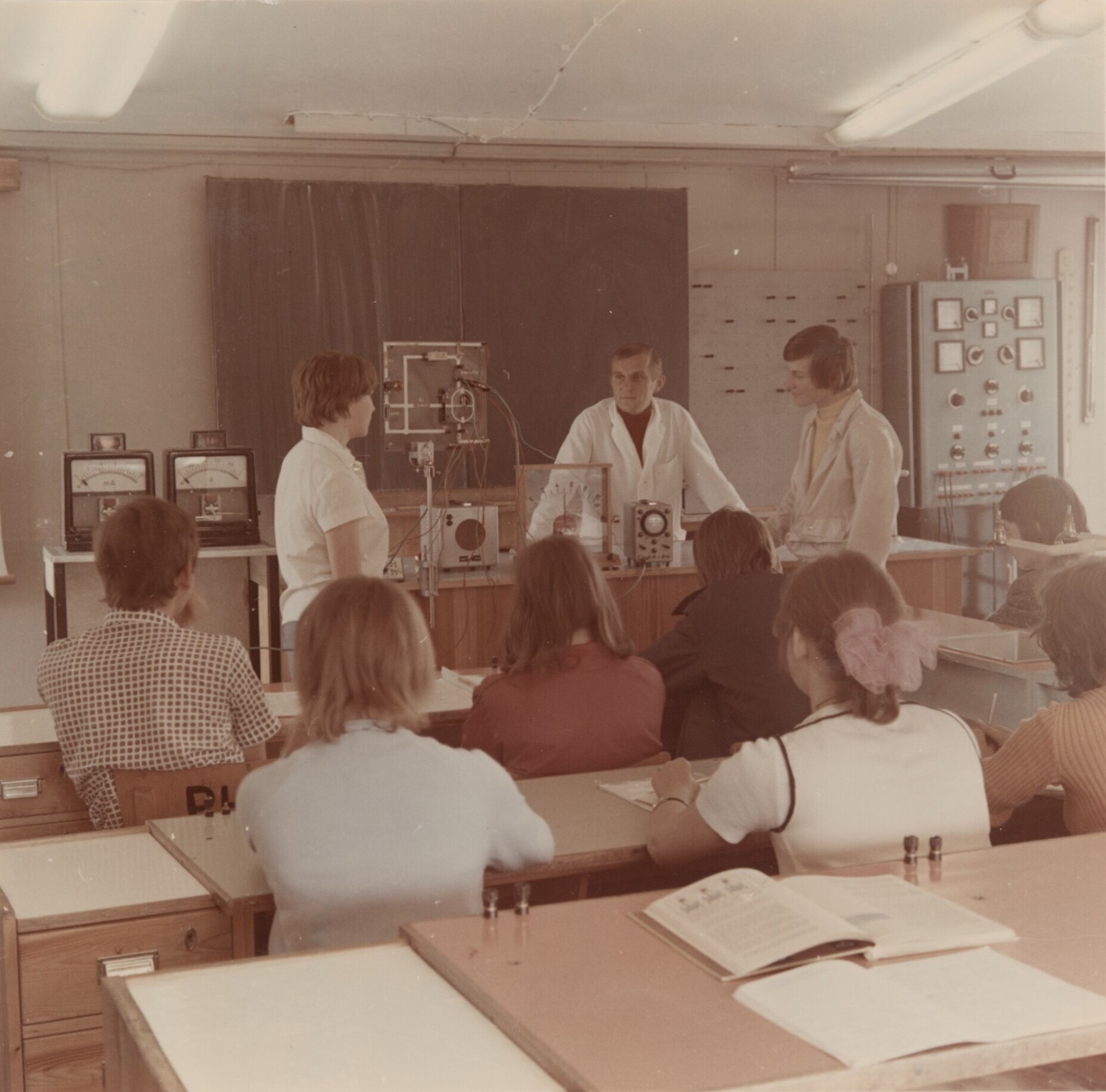

Ob in der Schule, im Wohnheim oder gegenüber Behörden: Schutz- und Gewalträume bestimmen, wie Menschen sich im Alltag bewegen und wie sie ihren Alltag erfahren. Gewalt- und Schutzräume sind nicht statisch, sondern Ausdruck gesellschaftlicher Machtverhältnisse, die sich historisch wandeln – und mit ihnen die Bedingungen für Sichtbarkeit, Teilhabe und Unversehrtheit.

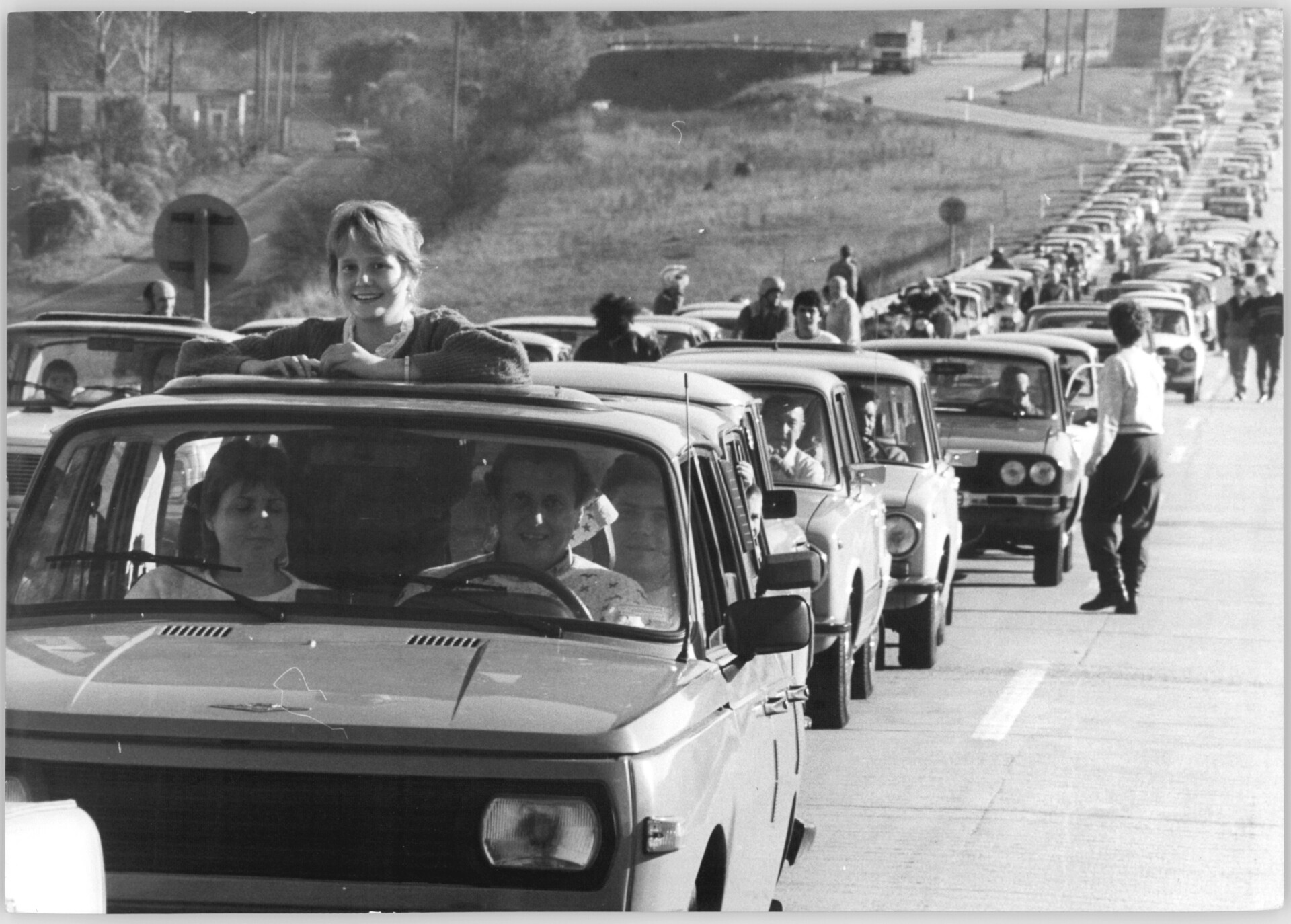

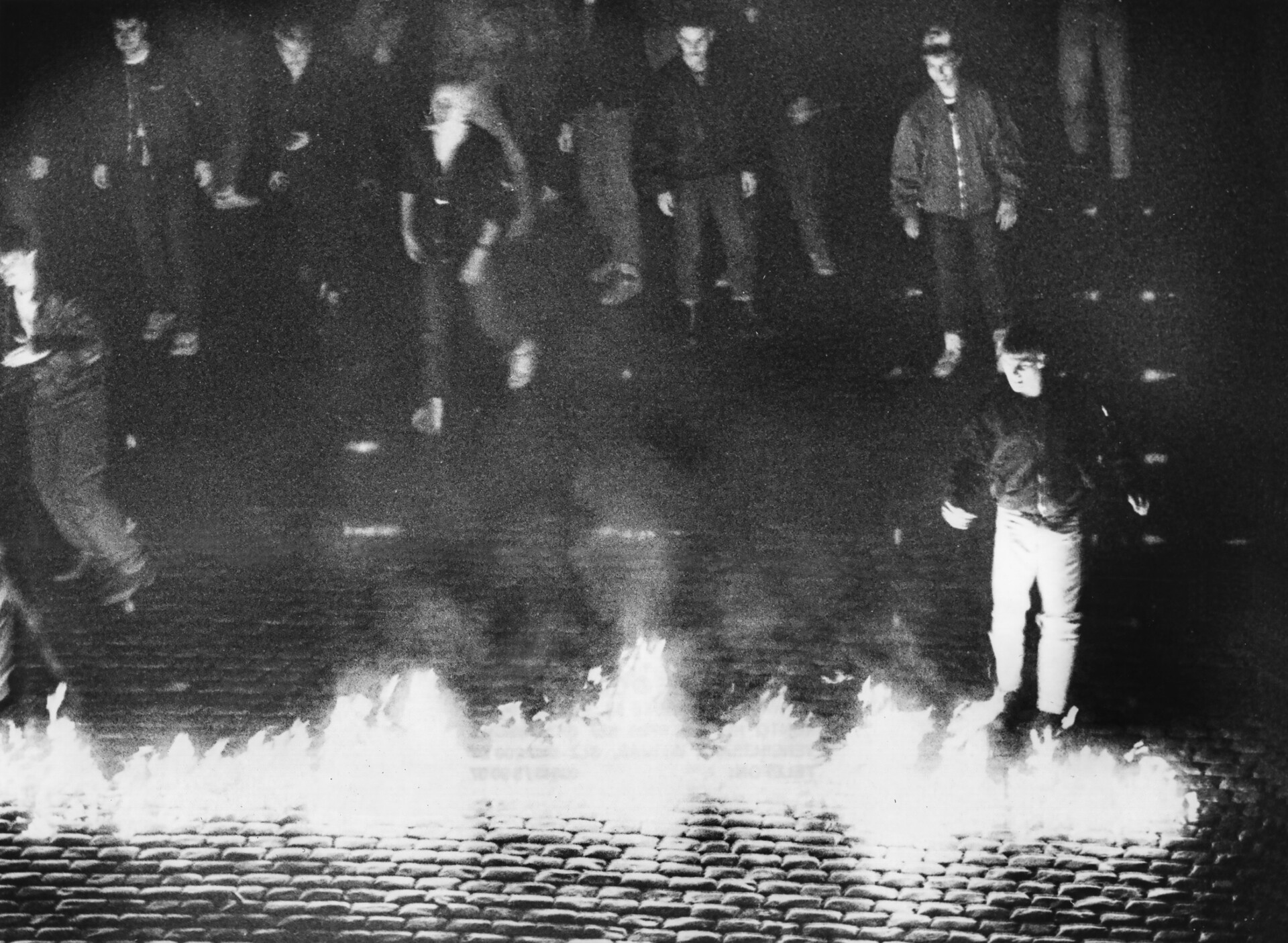

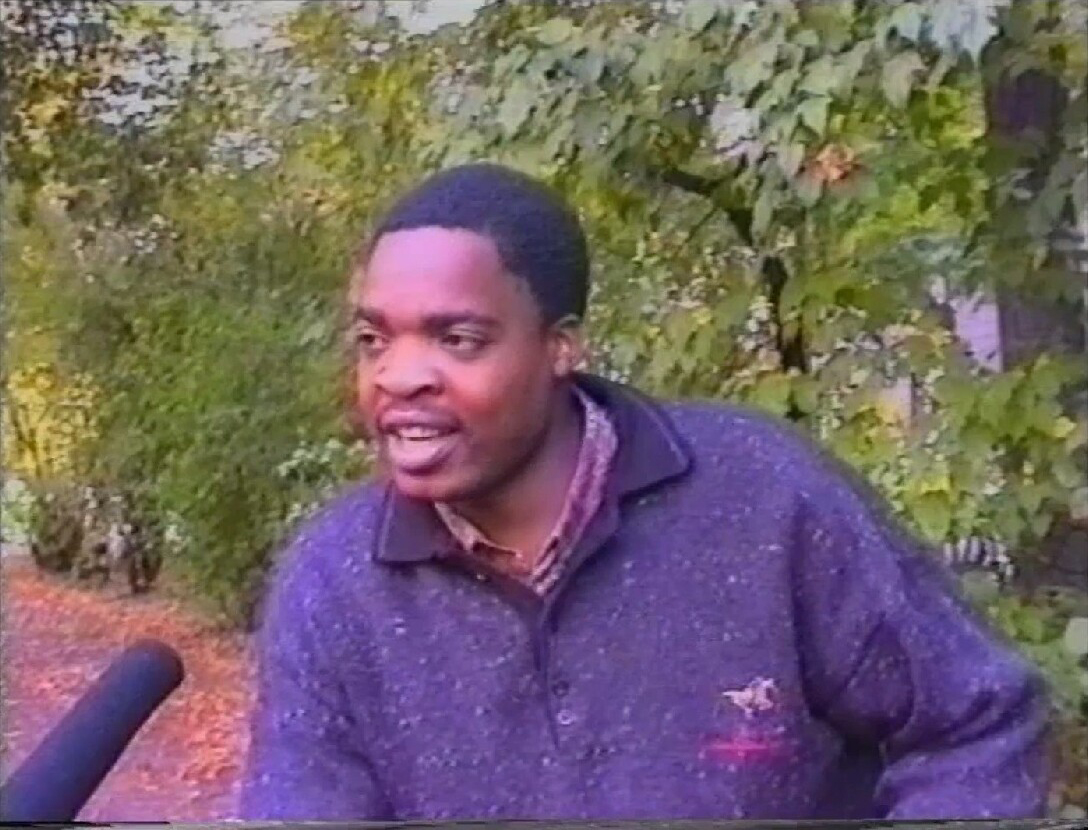

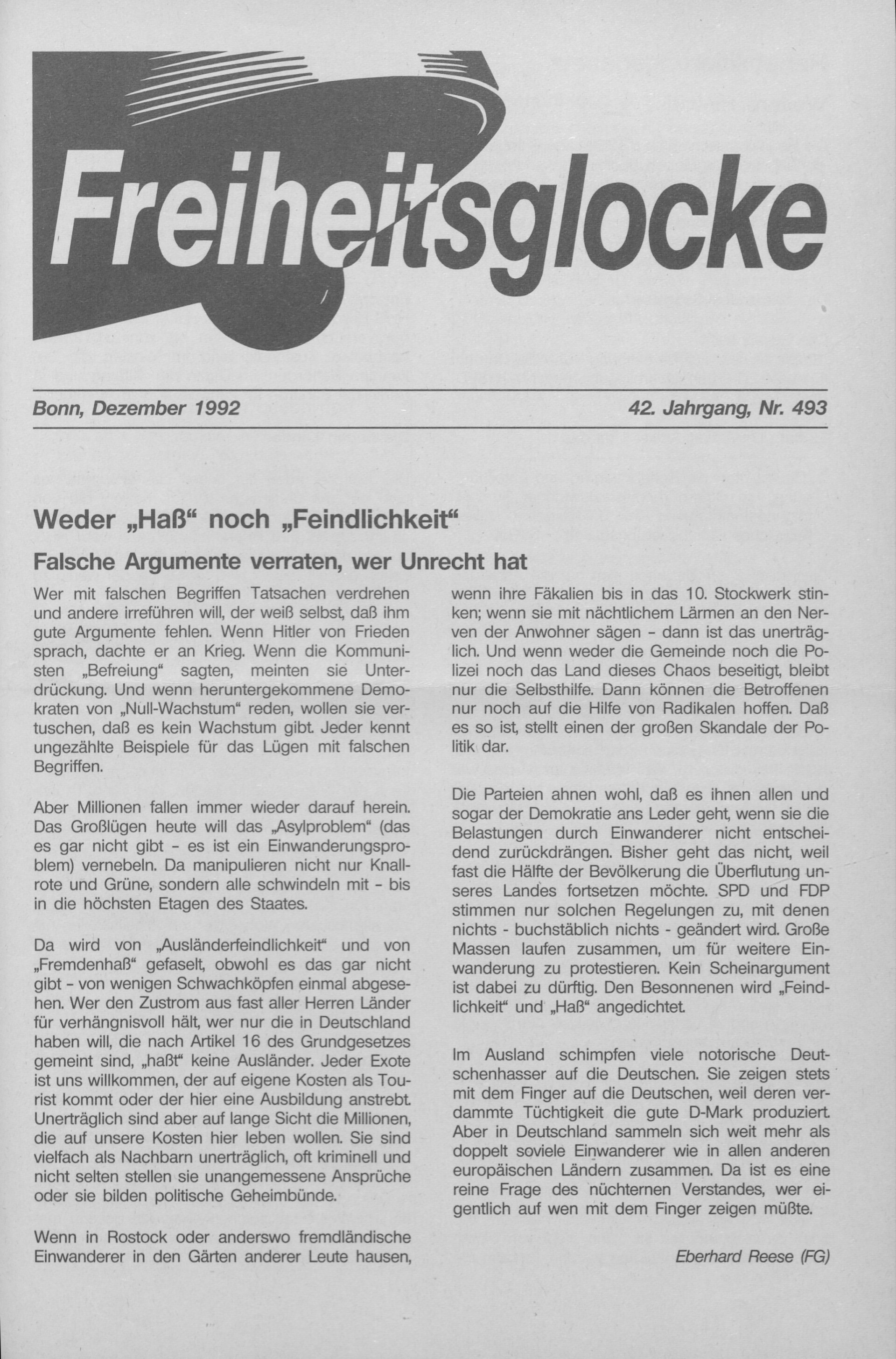

In der DDR ging Gewalt oft vom Staat aus – durch Überwachung, politische Verfolgung oder Kontrolle im Alltag. Zugleich ermöglichten staatliche Strukturen aber auch Sicherheit und soziale Stabilität. Die Gleichzeitigkeit von Fürsorge und Kontrolle zeigte sich ebenso im Privaten: Familiäre oder freundschaftliche Netzwerke konnten Rückhalt bieten, waren aber auch Räume von Ausgrenzung, Druck oder Schweigen. Mit dem Systemumbruch 1990 veränderten sich die staatlich geschaffenen Schutz- und Gewalträume grundlegend, zugleich aber zeigten sich auch Kontinuitäten von Gewalt und Ausgrenzung, etwa in Ausländerfeindlichkeit und eskalierenden rassistischen Übergriffen.