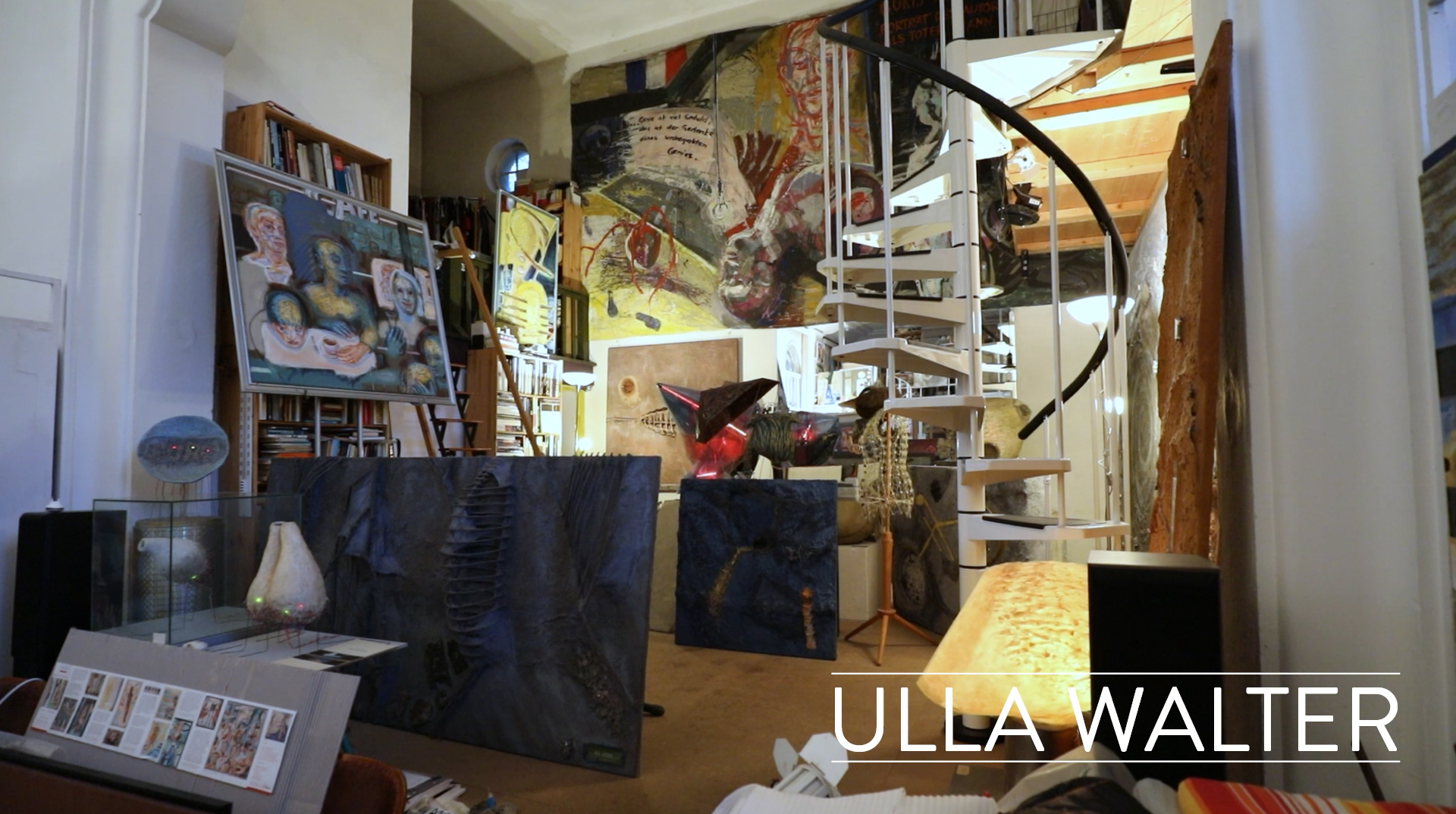

Der Künstler Uwe Pfeifer kommentiert kritisch in realistischer Malweise und metaphorischer Bildsprache seine Zeit – trotz offiziellen Lehrauftrags an einer Kunsthochschule in der DDR. Wie er diese Zeit und die Transformation erlebt und künstlerisch verarbeitet hat, welche Kontinuitäten sein gesamtes Werk bis heute prägen und wie sich das Künstler-Dasein durch den Umbruch 1989/90 verändert hat, erzählt er im Video.

Kunst, Ausdruck und kulturelle Identität

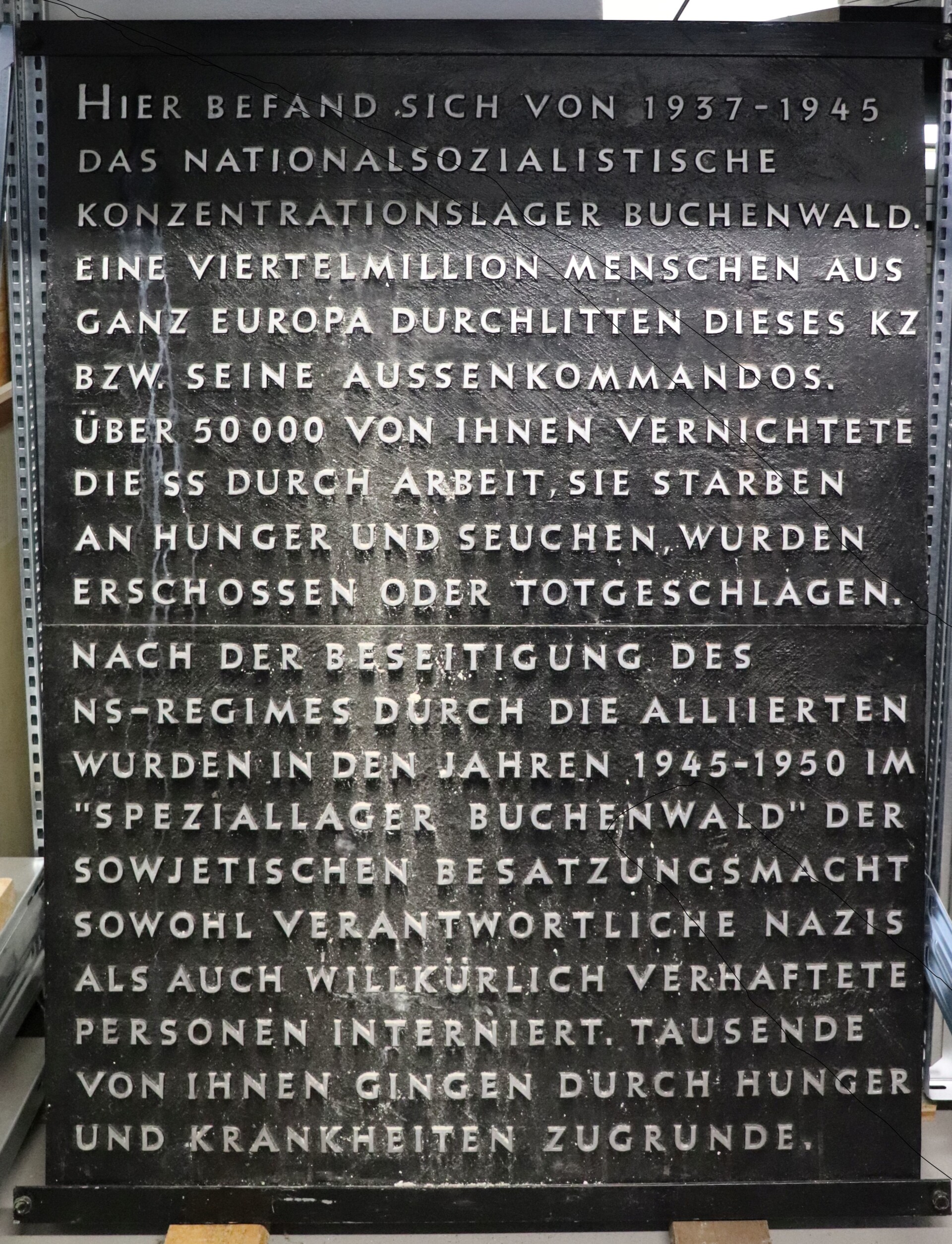

Kultur umfasst alles das, was Menschen schaffen, um sich in einer Gesellschaft auszudrücken, sich zu verständigen, um sich zu erinnern, zu streiten und zu verändern. Im engeren Verständnis meint Kultur dabei vor allem künstlerische Ausdrucksformen wie Literatur, Bildende Kunst, Musik, Theater… Aber auch Geschichtskultur gehört dazu. In ihr zeigt sich, wie Gesellschaften ihre Vergangenheit deuten, darstellen und für die Gegenwart und Zukunft nutzbar machen.

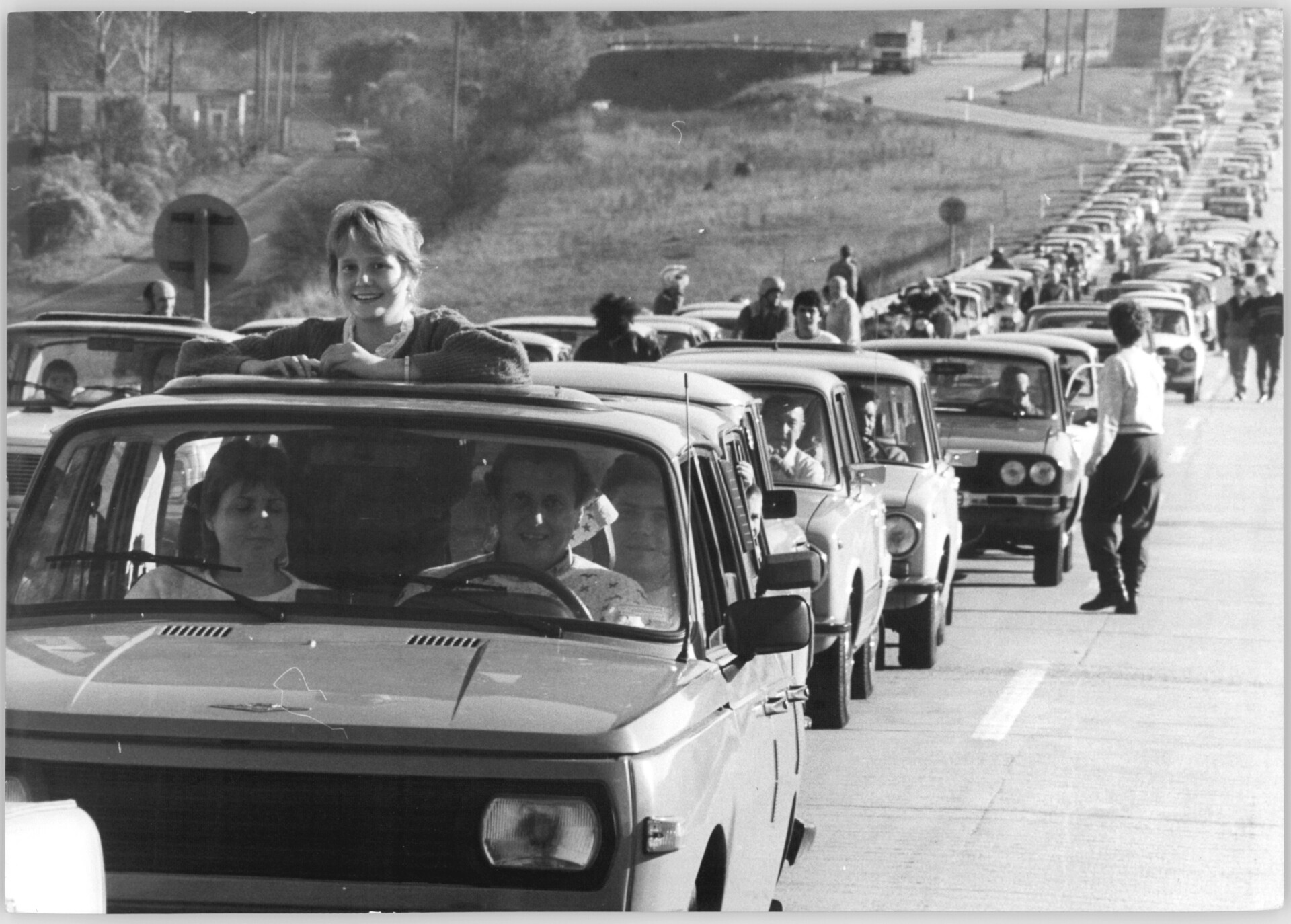

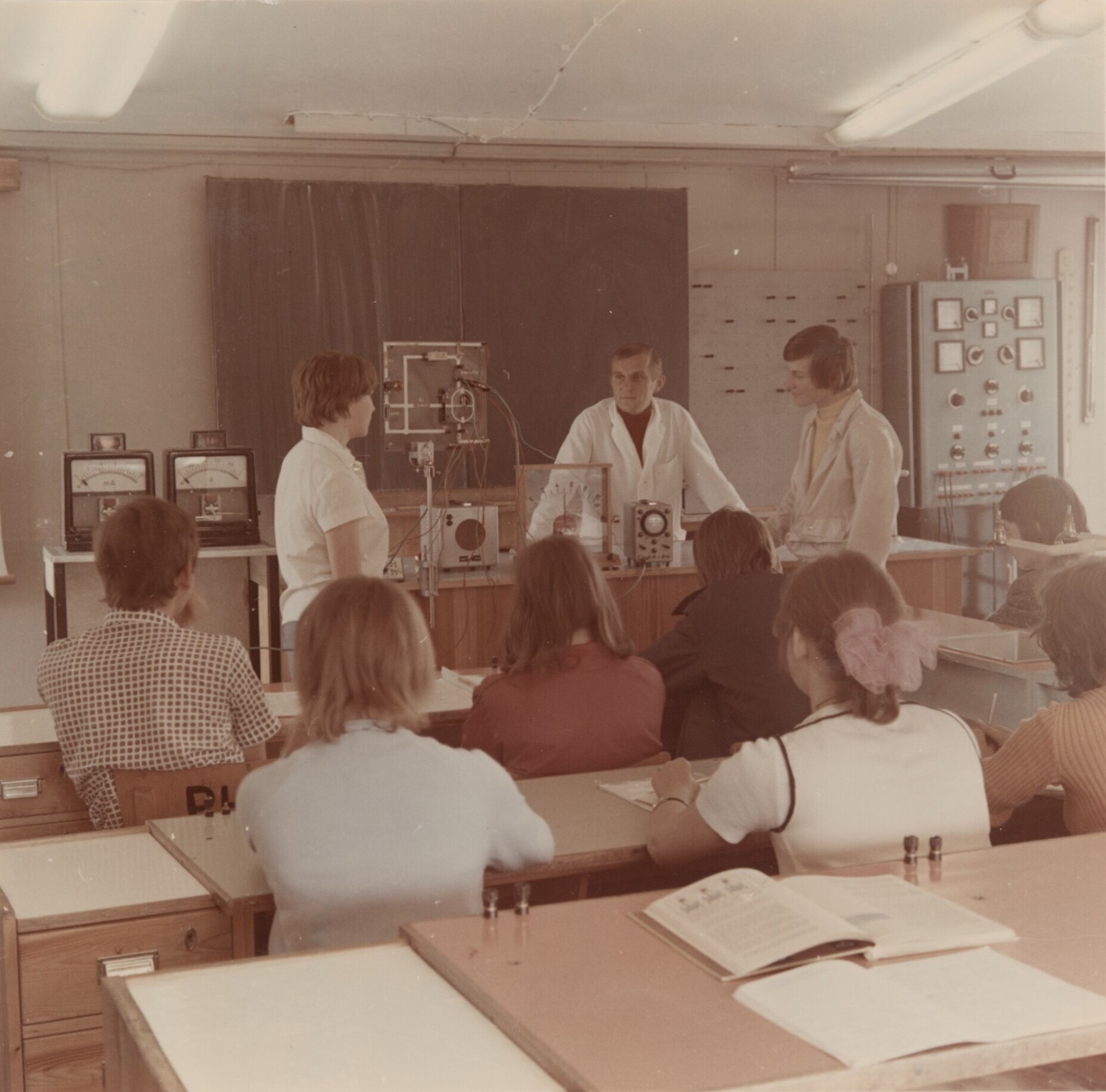

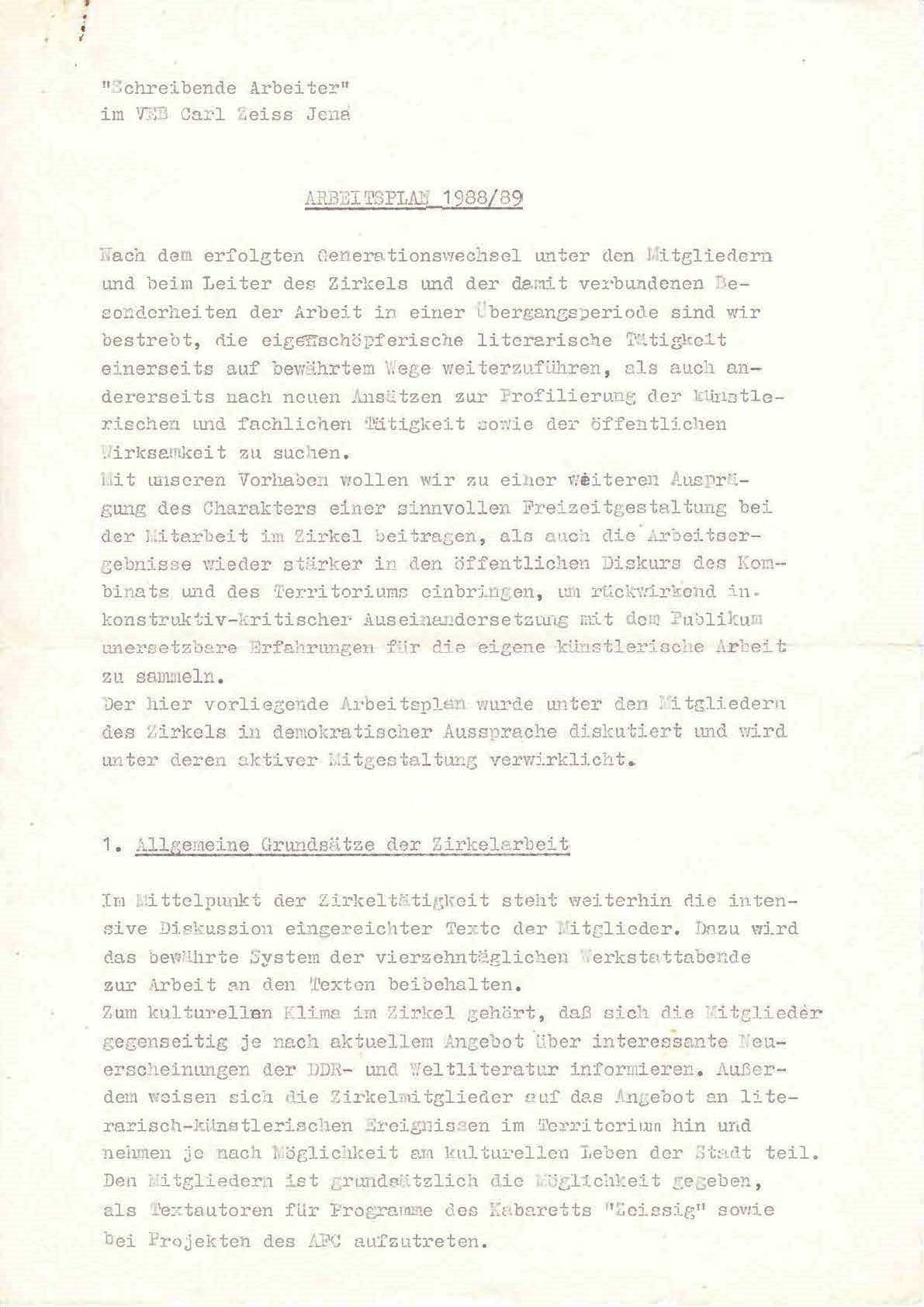

In der DDR hatte Kultur einen hohen Stellenwert. Der Staat verstand sie als Mittel zur Erziehung von ,sozialistischen Persönlichkeiten‘ und förderte sie umfassend. Gleichzeitig existierte ein vielfältiges kulturelles Leben, in dem sich Kulturschaffende trotz staatlicher Kontrollversuche Freiräume eröffneten – mal im Einklang mit der Kulturpolitik, oft in vorsichtiger Distanz oder in offenem Widerspruch. Mit der veränderten Situation ab 1989/90 setzten neue Auseinandersetzungen um die Deutung der Vergangenheit ein. Die Aufarbeitung von Diktatur, Umbruch und individueller Erfahrung wurde Teil einer neuen Geschichtskultur, in der alte Narrative hinterfragt und neue Perspektiven sichtbar wurden.